Ouvrage complet, attention la durée de chargement peut être importante.

Auteur/autrice : Dominique CHAINE

Ferdinand Barthélemy est en âge de se marier. Il a trois frères plus jeunes.

Mais au regard de la loi, il ne peut se marier, et ses frères ne le pourront non plus… Leur mère, Marie Rose Suzanne est « sensée avoir deux maris », ce qui « porte obstacle à la célébration du mariage des enfants ».

En effet, en 1873, elle serait l’épouse de Jean Barthélemy, mais AUSSI de Jean Baptiste Jourdan.

L’affaire est invraisemblable pour Ferdinand : il sait bien que ni lui ni ses frères ne sont les fils de Marie Rose Suzanne, ni de Jean Baptiste Jourdan… ni de Jean Barthélemy !

Ses parents sont Joseph Barthélemy et Henriette Suzanne. Tout le monde sait cela à Fuveau…

Pourquoi Jean au lieu de Joseph pour son père ? Pourquoi Marie Rose au lieu de Henriette pour sa mère ?

L’erreur concernant le prénom de son père est vite trouvée grâce à l’acte de naissance de Ferdinand, fils de Joseph et non de Jean.

Mais il reste le problème de sa mère.

Ferdinand est bien convaincu qu’il y a erreur car Marie-Rose Suzanne existe ; c’est sa tante, d’ailleurs mariée à Jean Baptiste Jourdan. L’officier d’état civil a dû confondre les deux sœurs ?

Il faut sortir au plus vite les actes de naissance des quatre frères Barthélemy : 1848, 1854, 1857, 1862.

Stupeur pour la fratrie : dans les quatre actes, les garçons sont bien notés fils de Joseph, mais aussi fils de Marie Rose Suzanne (et non d’Henriette).

Bien. Il faut sortir l’acte de mariage de Joseph et Henriette, et puisqu’on y est, leur contrat de mariage, tous deux datés du 1er décembre 1847.

Nouvelle stupeur : L’acte de mariage et le contrat datés du jour où se sont mariés Henriette et Joseph concernent Marie-Rose Suzanne et Jean Barthélemy.

Ferdinand est désemparé.

« Maman ?

— Mais enfin, Ferdinand, nous savons quand même, ton père et moi, quand nous nous sommes mariés !! Nous savons bien que vous êtes nos quatre enfants !!!

— Et tatie Marie-Rose ?

— Elle s’est mariée en 1842 ! L’acte existe !

— Mais quand est-elle née ?

— En 1823. Tu as raison. Faisons vérifier les dates de naissance dans mon acte de mariage et celui de ma sœur. Moi je suis née en 1825, ma sœur en 1823. »

C’est la consternation : dans les acte qui devraient être les siens, on affirme à Henriette qu’il est bien écrit Marie Rose Suzanne née en 1823…

Henriette n’existe pas, et ses enfants seraient fils de sa sœur Marie-Rose, elle-même bigame…

Cette incroyable histoire sera portée devant la justice. Henriette, son époux Joseph et leurs quatre enfants comparaissent, s’expliquent…

Les autorités, après avoir scrupuleusement étudié les différents actes, accepteront et feront corriger par jugement les erreurs dans l’acte de mariage, le contrat de mariage et les quatre actes de naissance des enfants. Elles accepteront comme vrai l’acte de naissance d’Henriette qui put ainsi prouver son existence.

La vérité est rétablie le 27 octobre 1873 au palais de justice d’Aix, vingt-six ans après le mariage d’Henriette…

[Il sera dit que] — Le présent [jugement] sera transcrit sur les registres de l’état civil de la commune de Fuveau tenu pour l’année courante, et que mention des rectifications qu’il prescrit sera faite en marge des actes de mariage et de naissance précités, tant sur les registres déposés aux archives de la mairie que sur les doubles registres déposés au greffe du tribunal de céans.

— […] En conséquence, le président de la république française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république.

Leur mère étant reconnue et n’étant plus considérée comme bigame, Ferdinand et ses frères seront autorisés à se marier… ouf !

© Françoise Suzanne, 2009

« Lan mille huit cent quinze et le vingt huit du mois d’avril sur les cinq heures du matin par devant nous maire de cette commune (…) est comparue la nommée Marie Vidal épouse Brémond boulanger (…) qui nous a déclaré que le jour d’huy sur environ quatre heures et demy (…) elle a trouvé au devant de la grande porte de l’église parrossale un enfant tel quelle nous a présenté emmailloté de mauvais lange et d’un gilet de nanquin d’un garcon agé denviron douze ans le tout sein d’un mauvais mouchoir ou ficheux couleur ramoneur et la tette coiffée de deux callotes blanches le tout sans marques.

Après avoir visité l’enfant, avons reconnû qu’il étoit du sexe masculin qui paroissoit etre né cette nuit agé denviron neuf heures. N’ayant trouvait sur son corps ni sur ses vetements a nous le faire connoitre, desuite avons inscrit lenfant sous les noms de Joseph Bonnaventure et avons ordonné qu’il fut remis est tremsporté desuite (à) lhospice civil de la ville d’Aix de quoi avons dressé procès verbal (…) »

[B. SUZANNE, maire]

- Registre d’état civil de Fuveau

- Texte transmis par Françoise Suzanne

« Lan que dessus et le quatorzieme fevrier ont esté enterres au cymetiere St Michel de cette paroisse Jacques et Anne Fouque fils de Jean trouvés brulés dans leur maison. Le fils agé d’environ cinq ans et la fille d’environ deux ans ont assisté aux funérailles. »

Le 1er juillet 1700, Madeleine, épouse de Joseph Barthélemy, met au monde une fille que ses parents pensent appeler Thérèse.

Tout le monde est au courant dans le petit village perché.

Mais le vicaire ne voit pas arriver ce bébé pour le baptême… Il s’indigne et s’inquiète… N’est-il pas responsable de ses ouailles? Comment imaginer que dans sa paroisse il y ait un non-baptisé ?

Quelques jours passent…

Heureusement, le vicaire général d’Aix veille. En effet, il prévient le vicaire de Fuveau qu’un enfant de sa paroisse a été baptisé dans l’église Saint-Sauveur, en présence du père, du parrain messire Michel Blacas, prêtre, docteur en droit et coseigneur de Ventabren, et de la marraine Anne Lion de Fuveau.

Le vicaire de Fuveau n’est certes pas content et note :

« le dit père, par un caprice aurait fait porter ladite fille a Aix pour y estre baptisée dans la métropoitaine, ainsi quapert sy apres par lextrait qui a esté tiré du registre de ladite metropolitaine et incéré dans ce presant par ordre expres de Monsieur labbé de Julian. »

- Texte de Françoise Ganter-Suzanne, d’après le registre paroissial de Fuveau

« L’an susdit avons enterré dans le cimetière de ce lieu Élizabeth Deloute agée de cent ans morte le vingt trois septembre. Ont assisté aux funérailles Louis un fils et Vincens Bourrely son beau fils tous illiterés de ce enquis. »

- Registre paroissial, collection du greffe.

« Le premier juillet de laditte année a esté enterrée Marguerite Ribouet dans le cimetière Sainct-Michel de ce lieu, femme à Anthoine Barthélemy, maisnager, descédée le même jour par un coupt de foudre qui l’a laissée morte sans aucune respiration.

Ont assisté au convoy Toussain Barthélemy, Anthoine Fouque, Anthoine Grand, Jean Barthélemy, son beau-frère, qui ont tous dit ne sçavoir écrit de ce interpellez. »

- Registre paroissial de Fuveau

« L’an mil sept cent soixante sept et le treize du mois d’août sur les dix heures du matin dans l’église paroissiale de ce lieu de Fuveau, selon le pouvoir à nous accordé par Monseigneur notre illustre Archevêque, a été consacrée au nom de la très Sainte Trinité en l’honneur de saint Joseph, par nous prêtre soussigné la cloche placée ensuite à la fenêtre du côté du levant de la Tour du clocher de la dite paroisse ; le parrain ayant été Sr Jean Baptiste Jourdan Consul, et la marraine Demlle Jeanne Vitalis qui ont déclaré ne scavoir écrire de ce enquis. »

[NÉGREL prêtre]

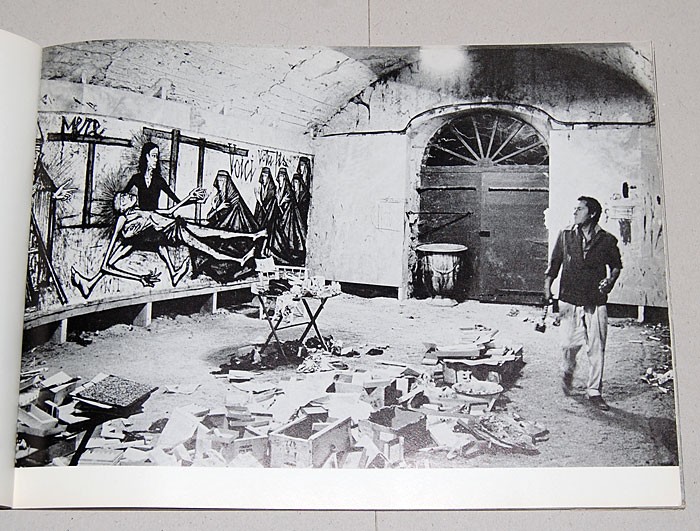

Bernard Buffet, né le 10 juillet 1928 à Paris et mort le 4 octobre 1999 à Tourtour (Var), est un peintre et graveur français expressionniste, composant aussi bien des personnages que des figures, animaux, nus, paysages, intérieurs, natures mortes, fleurs.

Aquarelliste, c’est également un peintre de décors et un illustrateur.

Famille et enfance

Bernard Buffet naît le 10 juillet 1928 au 3, cité Malesherbes dans le 9e arrondissement de Paris.

Fils de Charles Buffet, directeur de l’entreprise de miroiterie Guenne et de Blanche, née Colombe, son épouse, il est issu d’un milieu cultivé de la petite bourgeoisie, allant à rebours de la légende selon laquelle il vivait dans une extrême pauvreté3. Ses deux grands-pères sont militaires. L’un d’eux est passionné de dessin4.

Il est élevé avec son frère Claude, de cinq ans son aîné, dans le 17e arrondissement de Paris au no 29 de la rue des Batignolles où il commence à peindre et dessiner dès l’âge de dix ans. Renvoyé du lycée Carnot en 1939, il suit en 1942 les cours du soir de la ville de Paris place des Vosges, où M. Darfeuille l’initie au dessin.

Formation et débuts

En décembre 1943, à l’âge de quinze ans, Bernard Buffet passe avec succès le concours à l’entrée de l’École des beaux-arts de Paris et y intègre l’atelier du peintre Eugène Narbonne. Il s’y lie avec ses camarades Maurice Boitel et Louis Vuillermoz.

Son style se dévoile et s’affirme avec son premier tableau La Déposition de croix qu’il peint dans l’atelier qu’il partage avec le peintre Robert Mantienne, à Massy-Palaiseau.

En 1945, il part travailler seul dans la chambre de bonne de l’appartement familial. En vacances à Saint-Cast-le-Guildo (Bretagne), il peint des tableaux de plage. À l’été 1945, sa mère éprouve des maux de tête et meurt deux mois plus tard d’une tumeur au cerveau. Bernard Buffet, comme elle de tendance depressive, ne s’en remettra jamais.

En 1946, il débute au « Salon des moins de trente ans » à la Galerie des beaux-arts avec un autoportrait. L’année suivante il expose L’Homme accoudé au Salon des indépendants.

En décembre de cette année le critique d’art Guy Weelen et Michel Brient organisent sa première exposition particulière, présentée par Pierre Descargues, à la Librairie des impressions d’art. L’État, par l’intermédiaire de Raymond Cogniat, lui fait son premier achat pour le Musée national d’art moderne de Paris, la peinture Nature morte au poulet.

Malgré son succès, Bernard Buffet, mondain, flirte avec l’alcool et les amphétamines.

En avril 1948, Le Buveur présenté au prix de la jeune peinture organisé par la galerie Drouant-David, 52, rue du Faubourg-Saint-Honoré n’est pas primé, mais le collectionneur d’art contemporain Maurice Girardin qui se rendra acquéreur de dix-sept œuvres de Buffet dans les années 1948 à 1953, défend sa peinture avec une si grande virulence qu’il attire l’attention du marchand d’art Emmanuel David sur le jeune peintre.

Quelques jours plus tard, Emmanuel David se rend chez Bernard Buffet, 29, rue des Batignolles et lui propose un contrat d’exclusivité avec sa galerie. David partagera ce contrat avec Maurice Garnier en 1957.

Succès

En juin 1948, Buffet concourt avec Deux hommes dans une chambre pour le prix de la critique (première édition), récemment fondé par Augustin Rumeau et son épouse, propriétaires de la galerie Saint-Placide. Il en sort lauréat ex-aequo avec Bernard Lorjou, de vingt ans son aîné. Le succès est immense.

En juillet, une exposition de ses œuvres aura lieu dans cette Galerie. Il expose La Ravaudeuse de filet au Salon d’automne, où il fait la connaissance d’André Minaux. Avec ce dernier, Jean Couty et Simone Dat, il rejoint Bernard Lorjou, Yvonne Mottet, Gaston Sébire, Paul Rebeyrolle et Michel Thompson au sein du groupe de L’homme témoin.

En 1949 Pierre Descargues publie Bernard Buffet aux Presses littéraires de France. Un amateur d’art met un pavillon à Garches à sa disposition. Comme loyer, Bernard Buffet lui donne un tableau par trimestre.

La même année, Bernard Buffet épouse Agnès Nanquette (1923-1976), une camarade des Beaux-Arts, dont il divorce l’année suivante. Car en 1950, Bernard Buffet rencontre l’homme d’affaires et mécène français, Pierre Bergé (1930-2017), « dans un café de la rue de la Seine, aujourd’hui disparu [sic], chez Constant. » Pierre Bergé devient son compagnon et gère sa carrière jusqu’à leur rupture en 1958.

En 1952, la Ville de Paris lui décerne le prix Antral doté de cent mille francs et on peut lire en 1953 dans Le Premier bilan de l’art actuel que « Buffet est sans doute le plus connu des jeunes peintre français », ce que va confirmer Bernard Dorival : « ce n’était que la stricte vérité : jamais artistes n’avaient bénéficié d’une montée en flèche plus vertigineuse ».

Rétrospective à la galerie Charpentier

En 1955, il obtient la première place au référendum organisé par la revue Connaissance des arts désignant les dix meilleurs peintres de l’après-guerre. Il peint les maquettes des décors et des costumes pour La Chambre argument de Georges Simenon (1903-1989) qui devient son ami.

Il achète la propriété de Manimes à Domont, près de Paris, mais la quittera l’année suivante.

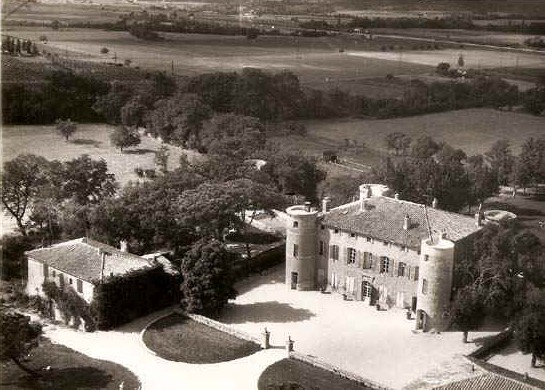

En 1956, il fait l’acquisition du domaine « Château-l’Arc » à Fuveau près d’Aix-en-Provence, qui sera sa résidence principale jusqu’en 1964. La propriété comprend outre l’imposante habitation principale flanquée de tours d’angle, « intermédiaire entre le manoir et la bastide », datant de la première moitié du xviie siècle, une chapelle (xviie siècle), des communs et un vaste parc avec des pièces d’eau d’où la vue s’étend jusqu’à la montagne Sainte-Victoire.

En 1958 a lieu la première rétrospective de son œuvre à la Galerie Charpentier à Paris. Pierre Bergé publie “Bernard Buffet”.

Bernard Buffet, Pierre Bergé et Annabel Schwob

En mai 1958, le photographe Luc Fournol lui présente la comedienne et chanteuse Annabel Schwob (1928-2005) à Saint-Tropez. C’est le coup de foudre. Commence alors une liaison amoureuse entre Annabel Schwob et Bernard Buffet, qui vient juste de se séparer de Pierre Bergé. Le 12 décembre 1958, Bernard Buffet épouse Annabel Schwob à Ramatuelle. Il a pour témoin son ami, le peintre Jean-Pierre Capron (1921-1997). Le couple adopte trois enfants.

Virginie (1962-2012), Danielle (* 1963) et Nicolas (* 1973).

Bernard Buffet peint inlassablement, obsessionnellement, Annabel Schwob ; en 1961, l’une de ses expositions s’intitule « Trente fois Annabel Schwob ». À partir de 1959, Annabel commence a publier des livres avec succès.

Années 1960

En 1961, il peint un ensemble de tableaux représentant la vie du Christ destinés à décorer la chapelle du château l’Arc, sur la commune de Fuveau, au Sud-Est d’Aix-en-Provence. Dix ans plus tard, à la demande de monseigneur Pasquale Macchi, secrétaire du pape Paul VI, Bernard Buffet offrira ces tableaux au musée du Vatican où ils sont exposés dans une salle particulière.

En 1964, Maurice Druon (1919-2009) lui consacre une biographie intitulée Bernard Buffet, publiée chez Hachette. Buffet en écrit lui-même la préface, les images sont de Luc Fournol et les légendes de son épouse. Admirateur prémonitoire, il écrit du peintre:

« À y bien regarder, Buffet est un classique, presque un académique, le seul académique important de notre époque, qui a poursuivi d’un pas personnel la route tracée par Monsieur Ingres et par Monsieur Courbet. »

La même année, Bernard Buffet achète en Bretagne la villa « La Vallée » à Saint-Cast-le-Guildo où il travaillera jusqu’en 1970.

Années 1970-1980

Élu à l’Académie des beaux-arts le 13 mars 1974 au fauteuil de Paul Jouve, Bernard Buffet devient le plus jeune académicien jamais élu jusque là. Le discours de réception est prononcé par Yves Brayer : « Vous n’êtes pas de ceux qui travaillent longuement d’après modèle, qui vont « sur nature ». Un coup d’œil vous suffit et vous préférez recréer votre réalité dans votre atelier. Vous êtes visionnaire d’un monde engourdi de solitude ». Cependant, lui qui a si vite connu le succès auprès du public, n’est pas aimé par l’élite de son époque. La noirceur de son trait et ses séries à répétition ont séduit les amateurs, mais déplaisent aux intellectuels. La reconnaissance de ses pairs de l’Académie des beaux-arts lui apportera enfin celle de l’intelligentsia française.

En 1986, Annabel publie D’amour et d’eau fraîche ; la même année sort le livre de Yann Le Pichon Bernard Buffet en deux tomes qui obtient le prix Élie-Faure. En 1989, Alin Avila publie Bernard Buffet.

Années 1990 : fin de vie

Vers la fin de sa vie, il estompe peu à peu les couleurs dans ses œuvres, il revient à la noirceur de ses débuts. Le diagnostic tombe en 1998 : il est atteint de la maladie de Parkinson.

Sentant la maladie irrémédiablement progresser, Bernard Buffet, qui ne vivait que pour peindre, au moins 8 heures par jour, 7 jours sur 7, ne supporte pas la perspective du déclin. Il s’isole dans sa propriété, le Domaine de la Baume près de Tourtour dans le Var, avec son épouse. Il s’y enferme 6 mois dans son atelier et peint de manière compulsive une série de 25 tableaux sur le thème de la mort, des personnages entre écorchés vifs et squelettes en habits Renaissance, grandeur nature, nés d’un coup de pinceau que l’on sent sec, nerveux, peint dans l’urgence. Ce testament graphique terminé, il se met sur la tête un sac en plastique noir sur lequel il avait fait imprimer son nom avec la calligraphie si particulière de son écriture et s’asphyxie, le 4 octobre 1999.

Ses cendres sont dispersées dans le parc du musée Bernard-Buffet à Higashino-Hachibudaira, ville de Nagaizumi au Japon.

Source Wikipedia

La Bastide de Puget est une bastide provençale située sur le chemin de Bourtins à Meyreuil mais dans sa partie fuvelaine , dans le département des Bouches-du-Rhône (France).

Historique

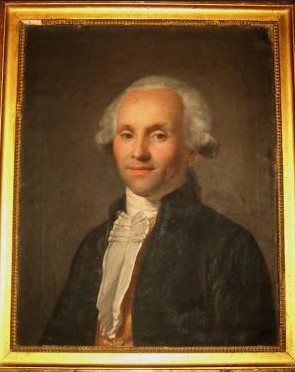

L’établissement de la bastide est attesté depuis au moins le xviiie siècle, car elle a appartenu à Victor d’Hupay, philosophe et écrivain.

La bastide de Puget est maintenant une résidence hôtelière, entourée d’un parc de 4 hectares.

La bâtisse aurait vu naître le terme « communisme » dans son sens contemporain, créé par Victor d’Hupay dans son premier ouvrage de 1777 Projet de communauté philosophe, écrit dans cette bastide.

C’est dans cette acceptation définie par d’Hupay que Rétif de la Bretonne, qui entretenait une correspondance épistolaire avec le propriétaire de la bastide, repris les termes pour définir « le meilleur gouvernement », lequel « consisterait à mettre en commun tous les produits, tant des champs, des vignes, des prairies, des bestiaux de toute espèce ; que les produits des métiers, des arts, des sciences : de sorte que tout le monde travaillât, comme on travaille aujourd’hui, et que chacun profitât du travail de tous ; tous du travail de chacun. »

Source Wikipedia

Né à La Tour-d’Aigues en 1746 et mort à Fuveau le 25 octobre 1818, est un philosophe et écrivain français. Sa pensée fait de lui l’un des ancêtres du socialisme et du communisme.

Biographie

Issu d’une famille bourgeoise du village, c’est à l’échelle du domaine familial qu’Hupay commence, à dix-sept ans, à écrire ses premiers textes sur l’économie rurale. Il est encore fort jeune mais envisage déjà de mettre un jour en communauté l’ensemble de ses biens avec ceux de ses voisins. Comme le marquis de Mirabeau, il suit le mouvement physiocrate qui prône une économie fondée sur l’agriculture. Pour lui, c’est la base de toutes les richesses et il entend bien faire prospérer les terres familiales.

Il suit l’exemple du baron de La Tour-d’Aigues, qui s’intéresse à la valorisation des terres et possède l’une des plus grandes bibliothèques de l’époque sur ce sujet. Néanmoins, Victor d’Hupay remet en cause l’étalage de richesses des Bruny, barons du lieu. Disciple de Rousseau, il veut faire triompher une vie plus simple, un modèle de vie champêtre, loin du tumulte des villes. Il lit les philosophes des Lumières. Son but n’est pas de les concurrencer, mais de mettre en action leurs idées.

En 1770, il acquiert la bastide de Puget à Fuveau et devient coseigneur du lieu. Dès lors, il passe son temps entre Aix et Fuveau en hiver et s’installe à la belle saison à La Tour-d’Aigues. Une fois sa bastide de Fuveau restaurée, il publie en 1777 son premier ouvrage, Projet de Communauté philosophe. Il souhaite réunir en sa nouvelle demeure un cercle d’amis pour une vie en communauté. En 1785, il se définit lui-même comme auteur communiste — mot existant depuis le XIIe siècle pour désigner certaines formes de mise en commun des biens — dans le sens de partisan de la communauté des biens. Il contribue à lui conférer son usage doctrinal actuel : Restif de La Bretonne, à qui il a décrit ses idées dans une lettre, reprend en effet le terme « communiste », qu’il cite dans ses propres écrits et rattache par la suite aux idées de Gracchus Babeuf.

Pendant la Révolution, Victor d’Hupay s’enthousiasme pour les idées nouvelles. Il correspond avec Mirabeau. Bernardin de Saint-Pierre lui écrit : « Avec autant de zèle que vous en avez pour le bonheur des hommes, on fait tôt ou tard du bien. » Il adresse plusieurs projets d’éducation nationale et de modèles de gouvernement à l’Assemblée nationale. Il milite également pour la suppression du mariage, qu’il voit comme une forme de propriété conjugale tyrannique. Pourtant, malgré son engagement, il est emprisonné sous la Terreur et sa maison de Fuveau est pillée. Il se sent incompris. Il écrit encore un peu sous l’Empire et meurt à Fuveau en 1818, à l’âge de soixante-douze ans. Son œuvre tombe ensuite totalement dans l’oubli, même si quelques historiens du socialisme le citent

( Source Wikipedia)

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien

Tournage à Chateau l’Arc

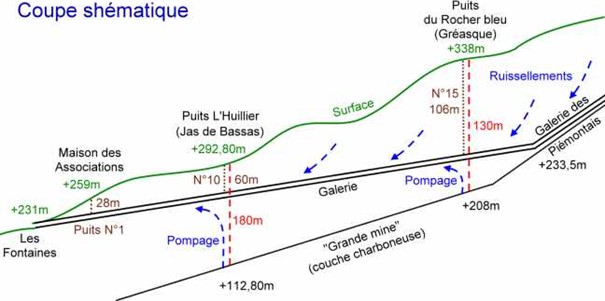

La galerie est un souterrain de 3000 mètres creusé de 1842 à 1846, par la compagnie Michel et Armand, pour permettre l’exploitation des mines de charbon situées au sud de Fuveau, à Belcodène et à Gréasque. Le principe consistait à drainer les eaux de ruissellement et à évacuer les eaux de nappes souterraines qui inondaient les chantiers.

La sortie de la galerie est située au pied du village (à proximité du lotissement « les Fontaines ») et remonte vers le sud. Lors des travaux de creusement, quatorze puits ont été aménagés pour évacuer les décombres. Le puits numéro 1 se trouve à coté de la Maison des Associations (puits en travaux en octobre 2002). Le puits numéro 10, nommé puits L’Huillier, est situé au lieu-dit Jas de Bassas. La galerie dessert ensuite le puits numéro 15, puis va rencontrer la « grande mine » qu’elle suivra en affleurement, sous le nom de « galerie des piémontais », jusqu’à se diviser en deux branches sous Gréasque.

Le débit d’eau à la sortie était considérable et variait, bien sûr, selon les saisons et les intempéries. Après de fortes pluies, il pouvait atteindre 100m3 par minute ! Le village a su en tirer parti : une roue hydraulique a été installée au puits 1 pour permettre aux habitants de s’approvisionner en eau potable à la force des bras, un moulin a été bâti en aval, et plus bas, les champs ont pu être irrigués.

Plus tard, une pompe hydraulique a été installée pour monter l’eau dans un réservoir de 60m3, situé dans la maison de « l’ancien four » (toujours existante aujourd’hui, face à l’église). Cette installation a permis la desserte en eau des premières fontaines du village.

Les mines fonctionnaient alors à plein régime, employant 300 fuvelains ; cette période de révolution industrielle fut pour Fuveau la première révolution démographique …et les pompes pompaient : jusqu’à 33m3 par minute au puits L’Huillier. Ces pompes à vapeur fonctionnaient avec le charbon qu’elles permettaient d’extraire, mais les rendements étaient mauvais : à plein régime, elles consommaient la moitié de la production ! De temps à autre, l’exploitation était interrompue pour cause d’inondations, les pompes ne suffisant plus ou s’arrêtant, elles aussi inondées.

En 1873, une nouvelle étape dans la modernisation a été franchie en construisant le lavoir.

Cela permit aux femmes de laver leur linge dans de meilleures conditions.

Des lavandières professionnelles travaillaient pour le compte de leurs clients. La dernière d’entre elles, Madame Corti, exerçait encore dans les années 1950.

Une précipitation d’ampleur exceptionnelle inonda en 1886 le puits L’Huillier, détruisant en partie les installations : son exploitation fut alors abandonnée, mais la galerie continuera à remplir ses fonctions pour les autres puits de mines plus au sud.

Lorsque Monsieur Verminck acheta le château Freugier et les maisons qui étouffaient l’église en 1903, la commune eut l’idée de faire creuser sous la future place un bassin d’environ 350m3 alimenté par une toute nouvelle pompe à vapeur. Plus tard on la remplacera par une pompe électrique. Ce bassin a été comblé en janvier 2002 à cause des risques d’effondrement.

Grâce au bassin Verminck, la distribution de l’eau dans le village se développe au fil de la première moitié du siècle, puis à partir de 1960 sur toute la commune au travers d’un réseau d’adduction géré par la SEM. L’eau de la galerie, de moins en moins généreuse (arrêt des mines – creusement de la « galerie à la mer » – diminution des précipitations, dit-on) devra être complétée par des adductions depuis le canal à ciel ouvert (S.C.P.), afin de suffire aux besoins de la population.

Ce n’est qu’en 1985, que l’eau sous pression du Canal de Provence, intarissable, desservira les réseaux de Fuveau.

Notre galerie de Fuveau, la vraie, la souterraine, a apporté l’Eau et le Travail à plusieurs milliers d’Hommes. Moins brillante que la Galerie des Glaces, moins célèbre aussi, elle aura été tellement plus utile aux Fuvelains !

Vieille association s’il en est depuis le 30 SEPTEMBRE1877, toujours, sinon plus que jamais active. Sur son site, figurent bien des renseignements : http://www.saintmichel.org/ Son intense activité et ses nombreuses sections ont largement animé la vie du village. Avant la fondation de cette société, l’ancien château des Peysonnel était géré par la « Société du Château » depuis 1829 et un débit de boisson était florissant.

Ci-dessous l’étendard d’une section disparue : ASSISTANCE MUTUELLE SAINT-MICHEL.

Un document qui fait partie du patrimoine photographique fuvelain : les deux derniers pénitents posant devant la porte du Cercle Saint-Michel dont ils étaient tous deux membres fondateurs. A gauche Richard MICHEL, à droite Fidèle BARTHELEMY.

La création du Cercle Saint-Michel s’inscrit dans un double contexte. Politiquement, elle intervient au moment de la fondation de la 2ème

République ; religieusement, c’est le mouvement du catholicisme social qui secoue

l’Europe, c’est-à-dire un catholicisme ouvert sur le monde et en particulier sur la classe ouvrière. Les prêtres qui se succèdent à Fuveau intègrent pleinement ce mouvement (P.Joubert … ) et c’est au curé Bourdet que revient en 1877 l’idée de créer à Fuveau un cercle catholique qui sera affilié en 1881 au mouvement national des cercles catholiques d’ouvriers fondés par Albert de Mun.

Cependant il existait une antériorité associative dans les locaux des bâtiments actuels. En effet dès 1829 existait déjà une société dite du Château, qui après quelques démêlés administratifs (problème de taxe sur le vin!!) se mettra en 1853 sous le patronage de SaintMichel. Si cette association fait partie du « passé génétique » du Cercle, il semble bien que les·premiers membres soient également en grande partie issus des Conférences SaintVincent de Paul (organisation caritative) qui se réunissaient à Fuveau depuis 1872 dans les salles du vieux château et qui souhaitaient se retrouver à l’issue de ces réunions afin de

« former un cercle pour s’amuser à des divertissements honnêtes et passer ainsi la

soirée ensemble».

Au cours de l’année 1877, une demande d’ouverture est faite par le Sieur Vitalis auprès de la préfecture. Celle-ci, cas exceptionnel pour l’époque, est acceptée le 24 Août 1877. Il faudra attendre le 30 Septembre 1877 (jour de la Saint-Michel) à 16h pour qu’ait lieu l’ouverture solennelle du Cercle dans la salle

du Vieux Château (1er étage) . De nombreuses sommités étaient présentes, du domaine religieux (P.Joubert … ) et industriel (M.Biver, directeur de la S.A. des Charbonnages de France). Joseph Vitalis est élu premier président du Cercle Saint Michel.

La fondation du Cercle

A la lecture des premiers statuts, on apprend que le Cercle Saint-Michel est institué pour offrir aux hommes sincèrement chrétiens, un lieu de réunion et des moyens de délassements intellectuels et physiques pendant leurs moments de loisirs». Le Cercle Saint-Michel n’admet que des membres âgés d’au moins 16

ans (pour les plus jeunes, sera institué plus tard « un Petit Cercle » et la fête de l’association est fixée au Dimanche de Saint-Michel au cours de laquelle un banquet sera organisé. Cette tradition a heureusement survécu et n’a connu

d’interruptions qu’au cours des 2 guerres mondiales. Voilà donc le Cercle officiellement lancé dans l’histoire.

Dès lors que les formalités administratives étaient en route pour fonder le Cercle, il a fallu trouver des locaux pour l’accueillir. Précédemment, il y avait une habitude

d’occuper les salles du Vieux Château « des Peysonnel » pour diverses activités (Société du Château dès 1829, Ecole des Frères, Oeuvre Saint-Vincent de Paul.. .). C’est donc tout naturellement que le Cercle Saint-Michel s’installe dans les locaux du Château. On sait que, après l’émigration des seigneurs propriétaires pendant la Révolution, le château fut divisé en différents lots vendus aux enchères comme biens nationaux, à tel point qu’en 1865, il y avait 7 propriétaires différents .

Ces personnes, soit parce qu’elles étaient sans héritiers, soit parce qu’elles désiraient vendre, ont permis au conseil de fabrique de la paroisse et aux curés d’acquérir progressivement les locaux par achats ou par le bénéfice de donations. Ainsi en 1866, Antoine Dépousier fit don du 1er étage dans le but de servir de local à une oeuvre catholique. C’est le lieu qui hébergera le « Cercle primitif».

On sait également que l’état général du bâtiment était très mauvais à la fin du 19ème siècle et très rapidement des travaux seront réalisés (les murs sont repeints en vert … ), grâce aux cotisations des membres et aux dons de quelques bienfaiteurs (M.Armand, M.Biver, M.Verminck notamment). C’est également grâce

à cet argent qu’est acheté le matériel de « première nécessité » (tables, chaises,

poêles .. . ). Il est fort probable qu’un riche mécène ait participé au plus grand chantier réalisé à cette époque, à savoir la construction de la salle (en effet, il n’est fait mention d’aucune dépense à ce titre dans le cadre des cahiers comptables de l’époque) . Toujours est-il qu’en 1884, un nouveau théâtre apparaît dans l’enceinte de l’ancien jardin où des arbres avaient été plantés quelques années auparavant (1880), et qui était la propriété personnelle du Curé Issalène. Cette salle s ‘ajoute au local réservé pour les répétitions créé en 1882, et fait du Cercle Saint-Michel un lieu privilégié pour l’art dramatique, qualité que celui-ci garde encore aujourd’hui.

Le Cercle débute le nouveau siècle avec son entrée dans la modernité. En effet, l’électricité est installé en 1903. Avec la loi de séparation de l’Église et de l’État (1905), le premier étage et les combles sont désormais propriété du Bureau de bienfaisance (organisme chargé de gérer les biens autrefois liés à la paroisse). On

peut penser qu’à cette époque, les différents lots issus de la Révolution sont réunis. Au Printemps 1909, la tribune est construite, ce qui prouve la notoriété du Cercle et le fait que la salle devait être souvent bien remplie pour que l’on envisage d’augmenter ainsi sa capacité. En 1913, face aux exigences de plus

en plus lourdes du Bureau de bienfaisance (loyers, impôts … ), le Cercle décide de quitter le premier étage pour s’installer au rez-dechaussée, qui était propriété du Curé Moisan. Ce n’est qu’en 1926 que le Cercle rachète les biens confisqués par le Bureau de Bienfaisance et réintègre les étages. Ensuite, de nombreux travaux sont effectués mais afin d’alléger leur poids financier, le Chanoine Moisan vend le

bâtiment à la Société des Charbonnages des Bouches du Rhône en 1928 qui s’engage donc à l’entretenir, tout en laissant la jouissance au Cercle Saint Michel.

Au fil des années, grâce au dévouement de ses membres, de nombreux aménagements sont effectués. Réalisation de la fosse pour les musiciens, décors staffés de la cage de scène, mise en place d’une cabine de projection cinématographique. A la suite de la guerre, consécutivement à la nationalisation des sociétés de charbonnages, les travaux sur le bâtiment abritant le Cercle

incombent aux Houillères de Provence. En 1975, les murs sont cédés à l’association.

Depuis la fin des années 80, des travaux importants de mise aux normes ont été

effectués, et continuent encore de nos jours. Aujourd’hui, certains travaux s’avèrent indispensables à court terme, comme la réfection de la toiture de la salle de spectacle. De même, il est toujours envisagé de la rénover

entièrement : les peintures, les sièges . . . mais ça, c’est une histoire de moyens !

Les Présidents du Cercle

1877 – 1890 : Joseph VITALIS

1890 – 1911 : Auguste BONFILLON

1911 – 1919 : Denis BARTHELEMY

1919 – 1925: Albert BONFILLON

1925 – 1930 : Marius BONFILLON

1930 – 1932 : Dr BOURGEOIS-GAVARDIN

1932 – 1934 : Marius BONFILLON

1934 – 1944 : Léon ROUBAUD

1944 – 1950 : Marius BONFILLON

1950 – 1956 : Léon ROUBAUD

1956 – 1963 : Albert BONFILLON

1963 – 1966 : Roger ROUBAUD

1966 – 1978 : Marcel VERA

1978 – 1999 : Lucien ROUBAUD

Depuis 1999 : Daniel GOUIRAND

Lucien Roubaud (6 août 1925 – 22 août 2001) Le « pastré » s’en est allé, terrassé

par une crise cardiaque au pied du grand noyer de la Bastide Neuve, comme il l’avait souhaité, entouré de ses brebis. Fuvelain avant tout, il s’était fortement investi dans la vie de notre village. Maire adjoint de 1977 à 1983, Président du Conseil Paroissial, Président du Cercle de 1978 à 1999, il a été l’initiateur du Festival de Théâtre Provençal et du spectacle « 2000 ans d’Histoire en Provence».

Les premiers membres du Cercle

BARTHELEMY ANDRE

BARTHELEMY CELESTIN

BARTHELEMY FIDELE

BARTHELEMY JULIEN

BARTHELEMY JUSTIN

BININ JOSEPH

BONFILLON AUGUSTE

BONFILLON MICHEL

CHAYNE LAZARE

DAVID MARTIN

DEPOUSIER SIFFREIN

ETIENNE ADOLPHE

ETIENNE BENJAMIN

ETIENNE JOSEPH

MAURIN ALPHONSE

MICHEL RICHARD

MOURRON JACQUES

NICOLAS LOUIS

RICHAUD MATTHIEU

RICHIER FIDELE

RICHIER FRANCOIS

RICHIER SEVERIN

VIDAL CASIMIR

VITALIS JOSEPH.

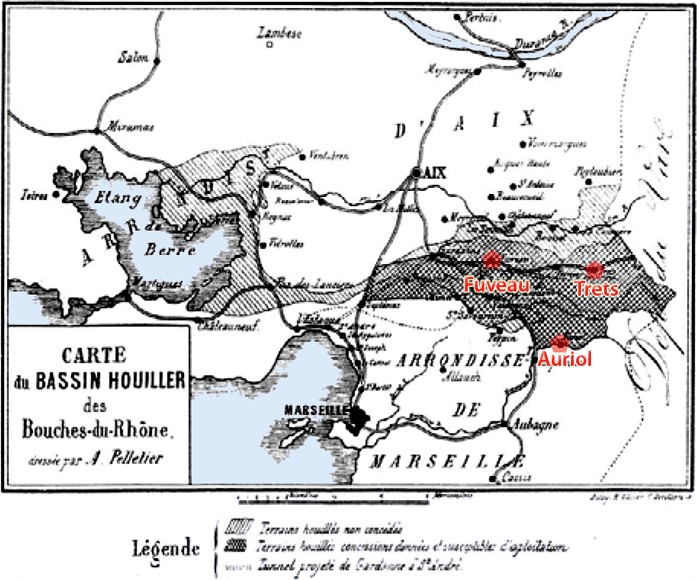

Formé à la fin des temps crétacés, au Fuvélien (Campanien), il y a plus de 70 MA (millions d’années), le « charbon de terre » (lignite fuvelien) a été utilisé en Provence depuis le Moyen-Age (XVe siècle) ; il était déjà connu des Romains sous carbo fossilis et des ancêtres celto-ligures.

Des lieux d’extraction sont recensés dans diverses localités, comme à Fuveau dès 1440, à Auriol en 1743, à Trets en 1787. Jusqu’au Premier empire, la production de charbon se fait un peu n’importe comment, selon le bon vouloir des propriétaires terriens. Il faut attendre la Révolution française pour que l’État prenne les choses en main, en mettant en place un embryon de politique énergétique nationale, notamment par le nouveau régime est instauré par Napoléon avec les système des concessions. L’objectif est aussi de préserver les massifs forestiers et d’assurer l’indépendance énergétique.

Les paysans mineurs du bassin de l’Arc (dont fait partie Trets et Auriol) se définissent d’abord comme des « mineurs provençaux ». Comme la plupart d’entre eux, les paysans devenus mineurs ont gardé leur lopin de terre familial : l’attachement au terroir provençal, ce désir de posséder une terre, de faire son vin, ses olives. La mine connaît des défections pendant la période des vendanges et des moissons. La crise du phylloxera en 1870 pousse les paysans vers la mine qui devient l’activité prépondérante.

Les mines de Fuveau, de Trets et d’Auriol appartiennent au bassin houiller des bouches-du-rhône (1809-2003). La concession de ces mines a fait l’objet de décrets de Napoléon en 1809 [avec rapports et projet de décret] et 1813 [voir PDF du Journal des Mines]. La production se développe fortement entre 1810 et 1838. La croissance de l’extraction minière est, à cette époque, en grande partie liée à celle de l’industrie chimique, notamment la consommation des usines de soude installées dans Marseille.

Source Famille Bouisson

Fuveau Chanson du mineur

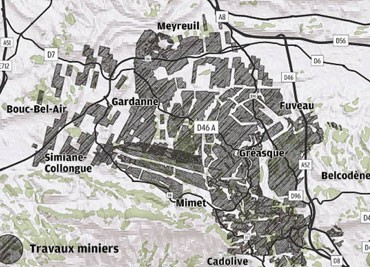

Carte des puits de mine à Fuveau

Un rapport sur les mines

– Société de statistique de Marseille. Tome 4 – 1840 La découverte de l’importance des…

L’albinote (mai2017)

Les puristes argueront que cette page a tout juste sa place dans ce blog, que…

Une descenderie

Encore un fleuron assez spécifique, important et intéressant du patrimoine fuvelain : les descenderies.Dans les…

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe de personnes fortement désireux de transmettre l’hitoire de notre belle ville de Fuveau. L’adresse de notre site est : http://www.fuveau.net.

Commentaires

Quand vous laissez un commentaire sur notre site, les données inscrites dans le formulaire de commentaire, ainsi que votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables.

Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse e-mail (également appelée hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté de votre commentaire.

Médias

Si vous téléversez des images sur le site, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des données EXIF de coordonnées GPS. Les personnes visitant votre site peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces images.

Cookies

Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, adresse e-mail et site dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au bout d’un an.

Si vous vous rendez sur la page de connexion, un cookie temporaire sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur.

Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé.

En modifiant ou en publiant une publication, un cookie supplémentaire sera enregistré dans votre navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement l’ID de la publication que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour.

Contenu embarqué depuis d’autres sites

Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.

Utilisation et transmission de vos données personnelles

Si vous demandez une réinitialisation de votre mot de passe, votre adresse IP sera incluse dans l’e-mail de réinitialisation.

Durées de stockage de vos données

Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires suivants au lieu de les laisser dans la file de modération.

Pour les comptes qui s’inscrivent sur notre site (le cas échéant), nous stockons également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les comptes peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment (à l’exception de leur identifiant). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces informations.

Les droits que vous avez sur vos données

Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.

Transmission de vos données personnelles

Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de détection des commentaires indésirables.