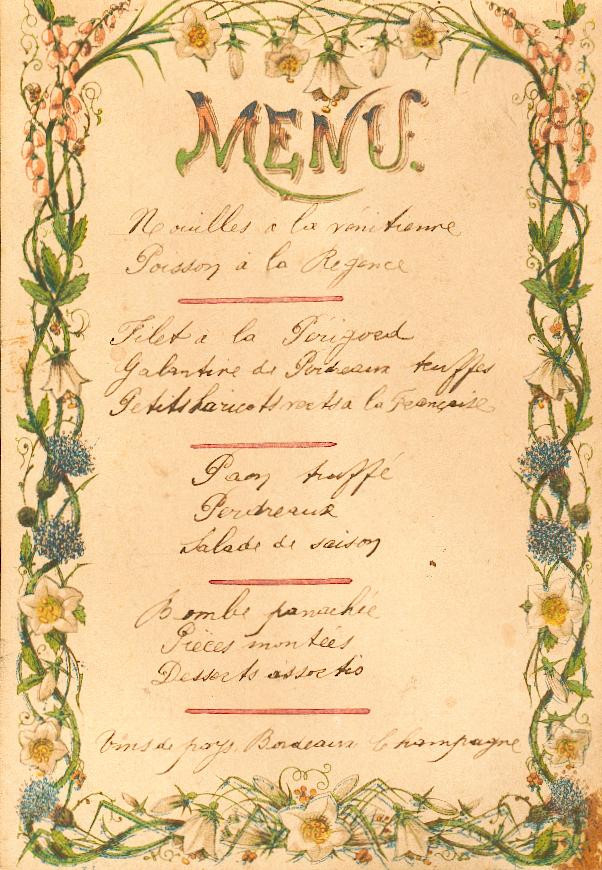

Dans les fins de banquets, il est partout d’usage que chacun y aille de sa chansonnette, sa blague ou son poème.

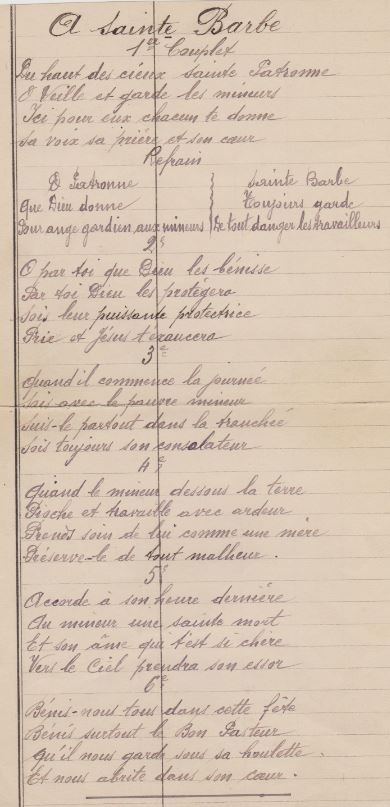

Au cercle Saint-Michel, cette tradition a été longtemps tenace et en particulier cette superbe poésie en provençal, jamais éditée mais figurant dans la mémoire de beaucoup était systématiquement récitée. Elle était due à Ricard, un ancien berger aixois.

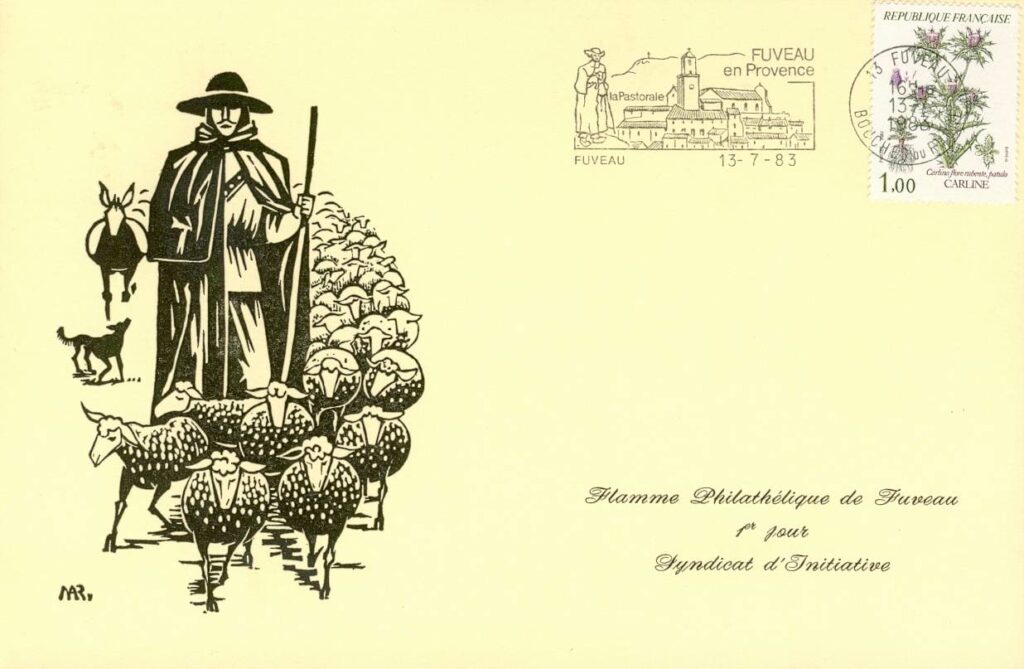

Lou pastre

Eri darrieramen en de noço invita

Ounte après lou dina, nous fagueron canta

Quand sias touti d’ami, acò va pas tant just,

Un pau men, un pau mai, fai tira Marius.

Dei pichoun au plus grand, chascun digué la siouno

E quand vengué à ieù, l’aneri de la miéuno.

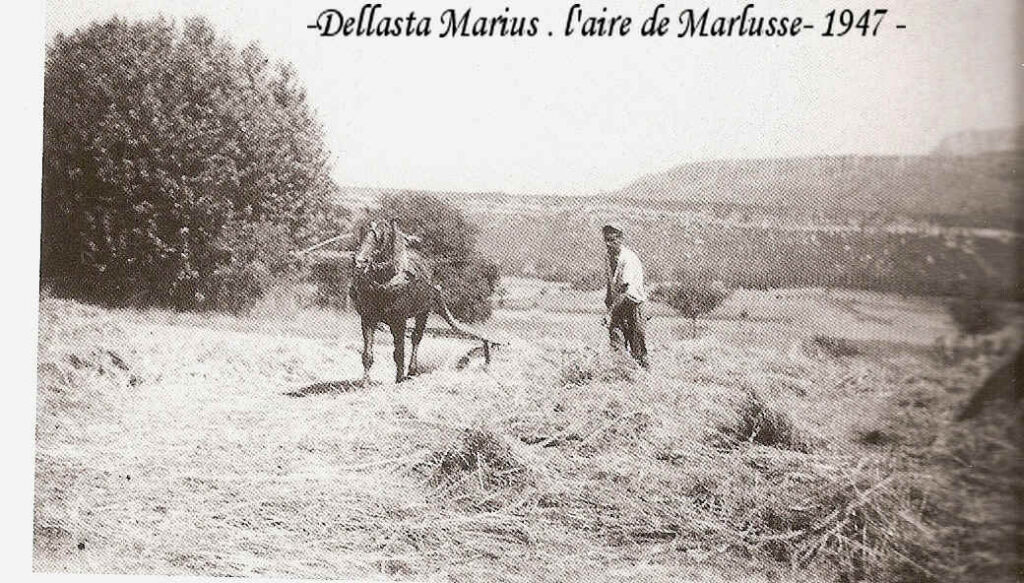

Avieu coumo vésin, lou pastré dòu meinage

Un jouine ome craintous que fasié ié tapagi,

Avié pas dis très mot tout lou long dòu repas !

Aussi de la jouinesso devengue léu la ciblo

« À Tounin, à Tounin, fau que canto o que siblo,

Digo nous ço que voues en francès, en prussien

Se voulès pas canta, digo-nous la Passien ! ».

E vague de piqua, dei coutéu, dei fourcheto.

Fatigua d’aquéu brut, alors me sieu leva

En diguen « Mei ami, parlen pas de canta ».

Coumo voulès qu’un pastre vous digué de canson ?

Es toujour dins lei astre

En train de tafura coumo un chin mort de fam.

L’estello dòu bergié, lou camin de san Jan

La grande ouso, Jupiter et touto la sequélo

Dei astre luminous li nèblon la cervello.

Tau que l’abbé Moreux, l’astrologue sabènt

Un mendre pastrihoun vous dévino lou tems

Sias à vous demanda coumo podoun ben faire pèr jamai se troumpa

Mai en fa de cantaire, n’ai jamai rescountra dei mountagno à la Crau.

Ah ! S’èro pèr sibla vo pèr dire de mau !

D’abord pèr ben canta, fau saupre la musico,

Bada facilamen e supprima la chico

E sarié pas tout’un quitta lou berlingau !

Sé privarien plus leù de béure de Jacot

E Dieu sau se un pastre a souvènt la pépido.

À la raio dòu tems, luen de touto bastido,

Tant de jour que de nue après quatre mòutoun,

Dormi dedins de jas tout rempli de migon,

Au mitan dòu pòutras fa de pèto de gari.

Es un paure mestié, li vias ié de noutari, es pas proun destingui.

Lei un sentoun lou bou, d’autre soun tout crassous,

N’ia de plen de pesou

Sian ben luen d’aquéu tems ounte lei pastourello

Espousavoun lei rei talamen eron bello,

Lei vesias qu’en ruban et raubo de satin.

La raço dei bergié n’en es à soun declin,

Lei pastre d’au-jour-d’uei, s’habilloun pas de sedo

N’an bèn proun dòu cadis per casteja de fedo

Mai se soun pas bisquet coume dins l’ancian tems

N’an pas mens d’apetis e forço mai d’argènt.

Diro que l’a de gént que li cridon « canaio » !

Suffise que pèr fes, bouchounoun une sounaio,

Es que s’appren à éu, s’esfraiado dòu chin

Lei fedo an sauta dins lou prat dòu vésin

Vo se pèr cop d’asard an despampa uno vigno.

N’ia que neissoun chançous e d’autre émé la guigno.

Es la fatalita.

Mai lei gent d’au-jour-d’uei soun touti de parpaillo.

Lei tems si fan marrit, l’amista deven raro,

Li fas dous sòu de mau, te fan paga l’eitaro.

Vesoun pas lou soumié, s’embroucoun en uno paio.

Cresès qu’un carbounié siegué pas plus capoun

Quand t’adus de clapas en guiso de carboun ?

E Léon, lou pégo, te la fa pas plus bello

En metten de cartoun au mitan dei semello ?

E lou marchand de vin, quand adus de pinard,

Siès-ti ben assura qu’a pas chaucha dins l’Ar ?

Es que lei minoutié drogon pas la farino ?

Lei hôtel-restaurant e touti lei cantino,

Quand commandès de biòu, t’aduen pas de chivau,

De singe, d’esquiròu vo d’acò que fa miaòu ?

E lei marchand de la, n’ia pas que fan la fraudo ?

Encaro se mettien d’aigo de la font caudo,

N’en sarié que mié-mau, mai aquèli couquin

Per agué plus léu fa, tant pescon au bassin.

E la boulanjarié qu’en guiso de repasso

Ensarrarraio lou pan, es pas la Jan trépasso ?

Boute ! Lei elevaire e lei marchand de porc

Quand podoun t’empéga attendoun pas lou sér,

Subre-tout, s’a pès vièu, as vendu la nisado,

lei fan un pau manja per gagna de pesado.

Mai lei entreprenéire sérien-ti tant grana

Se lou sistèmo D avié pas founciouna ?

Sias voula de pertout, coumestible, bouchié,

Ti cougnon chasque cop un eitò de papié !

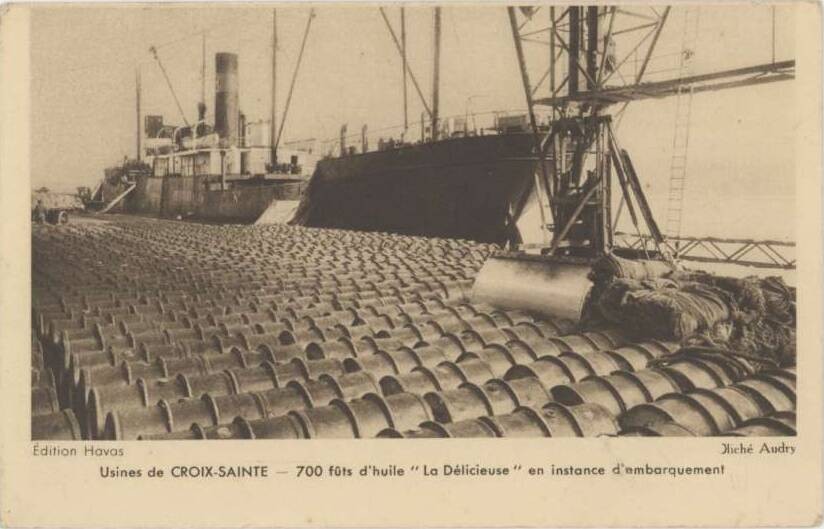

Memo lei marchand d’òli,

S’èro pas lei infer marcharien pas tant fioli.

Farmacian, medecin, doutour e doutouresso

Fan pas dura lou mau tant que sentoun de pèço ?

E lou gouvernamen se mette-ti de gant

Per pipa de chascun la susour jusqu’au sang ?

Ah ! N’en poudés manda ei moussu dei finanço

An pas enca proun de sòu, an pas rempli la panso.

Au-jour-d’uei fau d’argènt, qu’importo lou mejan

Mai alors, diguès pas qu’un pastre es un pau-vau

De tout ço qu’ai cita, es éu lou plus ounèste

Aussi pastre neissu, tant vau que pastre resti.

Ci-dessous, une édition revue et corrigée par les Escoulan de La Garde

Ere, i’a pas gaire, à de noço invita

Ount’ après lou repas nous faguèron canta.

Quand sias tóuti d’ami, tout acò va tant just

Un pau mens, un pau mai, fai tira Marius.

Dóu pichoun fin qu’au grand, chascun diguè la siéuno

Quouro venguè à iéu, i’anere de la miéuno.

Aviéu coume vesin, lou pastre dóu menage,

Un jouinome crentous que fasié ges tapage.

Avié pas di très mot tout dóu long dóu repas.

Tambèn de la jouinesso devenguè léu la ciblo.

« A Tounin, à Tounin, fau que canto vo que siblo

Digo nous ço que vos en Francès, en Bretoun

Se voles pas canta, digo nous la Passioun ! »

E vague de pica di coutèu, di fourcheto.

Alassa d’aquéu brut, alor me siéu leva

En disènt : « Mis ami, parlen pas de canta. »

Coume voulès qu’un pastre vous digue de cansoun ?

Es sèmpre dins lis astre

En trin de tafura coume un chin mort de fam:

L’estello dóu pastre, lou camin de San Jan,

Lou grand Càrri, Jupiter e touto la seguido…

Lis astre luminous ié nèblon la cervello.

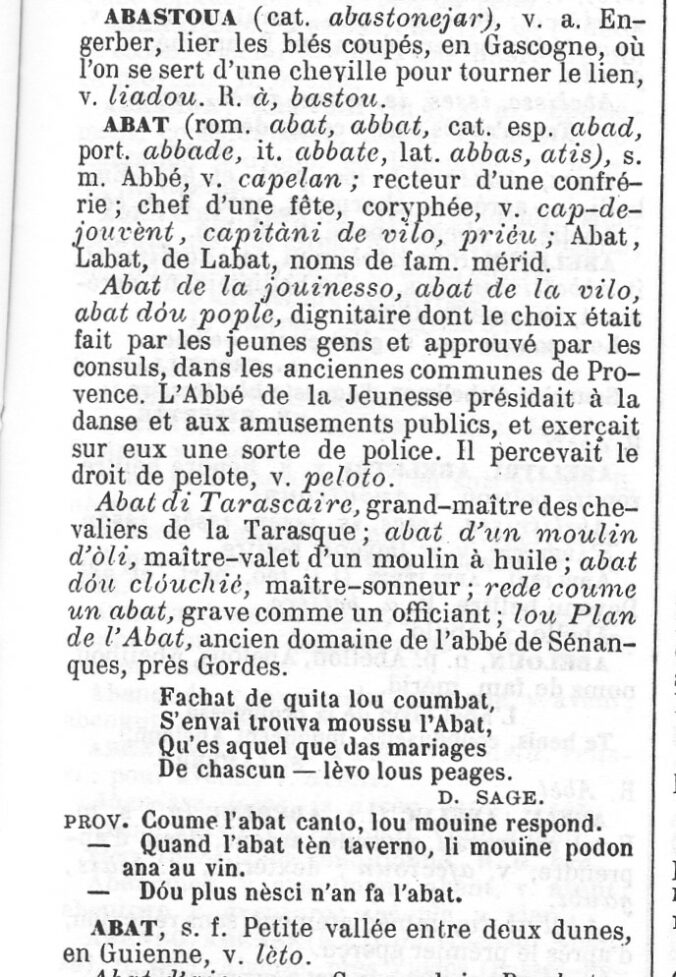

Tau l’abat Moreux, l’astroulogue sabènt

Un mendre pastrihoun vous devino lou tèms.

Sias à vous demanda coume podon bèn faire pèr jamai s’engana.

Mai, en fa de cantaire, n’ai jamai rescountra di mountagno à la Crau.

Ah ! S’èro pèr sibla vo pèr dire de mau !

D’en proumié pèr canta, fau saupre la musico,

Bada facilamen e supremi la chico

E n’en sarié pas tout, quita lou berlingau !

Se privarien pulèu de béure de Jacot

E Diéu saup s’un pastre a souvènt la pepido.

A la raio dóu tèms, luen de touto bastido,

Tant de jour que de nue après quatre móutoun,

Dourmi dins de jas tout rempli de migoun

Au mitan dóu póutras fa de pèto de gàrri.

Es un paure mestié, s’ié vèi ges de noutàri, es pas proun ditingui.

D’uni sènton lou bou, d’autre soun tout crassous

N’i’a que soun plen de pesou.

Sian bèn luen d’aquéu tèms ounte li pastourello

Espousavon li rei talamen èron bello,

Li vesias qu’en riban e raubo de satin.

La raço di pastre n’en es à soun declin.

Li pastre d’au-jour-d’uei s’abihon pas de sedo,

N’an bèn proun dóu cadis pèr casteja de fedo.

Mai se soun pas lisquet coume dins l’ancian tèms

N’an pamens d’apetis e forço mai d’argènt.

Dire que i’a de gènt que ié cridon « canaio »!

Sufis que pèr de cop, bouchounon ‘no sounaio:

Es que s ‘apren à n-éu, s’esfraiado dóu chin

Li fedo an sauta dins lou prat dóu vesin ?

Vo se pèr cop d’astre, an despampa ‘no vigno ?

N’i’a que naisson chançous e d’autre emé la guigno.

Es la fatalita.

Mai li gènt d’au-jour-d’uei soun tóuti di parpaillo.

Li tèms se fan marrit, l’amista devèn rare.

Ié fa dous sòu de mau, te fan paga l’eitaro.

Veson pas lou saumié, s’embrounca dins uno paio.

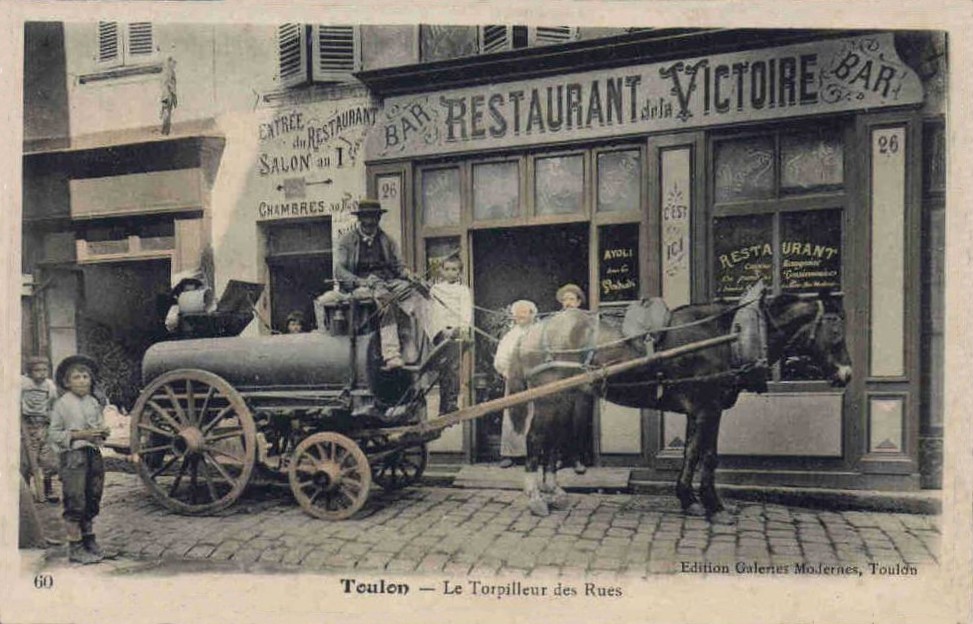

Cresès qu’un carbounié siegue pas plus capoun

Quouro t’adus de clapo en guiso de carboun ?

E Leoun, lou pegot, te la fa pas plus bello

En metènt de cartoun au mitan di semello !

E lou marchand de vin quand adus de pinard

Sies-ti bèn assura qu’a pas chaucha dins Lar ?

Es que li minoutié drougon pas la farino ?

Lis hotel-restaurat e tóuti li cantino,

Quouro coumandes de biòu, t’aduson de chivau

De singe, d’esquiròu vo d’acò que fa miau !

E li marchand de la, n’i’a pas que fan la fraudo ?

Encaro se metien d’aigo de la font caudo

N’en sarié que mié-mau, mai aquéli couquin

Pèr ague pus lèu fa, tant pescon au bassin.

E la boulanjarié qu’en guiso de repasso

Ensarraio lou pan, es pas Jan la trepasso ?

Boute ! Lis elevaire e li marchand de porc

Quand podon t’empega, espèron pas lou sèr,

Subre-tout, s’a pès viéu, as vendu la nisado,

Li fan un pau manja pèr gagna de pesado.

Mai lis entre-prenèire sarien-ti tant grana

Se lou sistèmo D avié pas founciouna ?

Sias rauba d’en pertout, coumestible, bouchié,

Te cougnon chasque cop un eitò de papié !

Meme li marchand d’òli,

S ‘èro pas lis infer marcharien pas tant fiòli.

Farmacian, medecin,dóutour mé dóutouresso

Fan pas dura lou mau tant que senton de pèço ?

E lou gouvernamen se met-ti tant de gant

Pèr pipa de chascun la susour fin qu’au sang ?

Ah ! N’en poudès manda i moussu di finanço.

An panca proun de sòu, an pas rempli la panso.

Au-jour-d’uei fau d’argènt, que n’enchau lou mejan.

Mai alor, diguès pas qu’un pastre es un pau-vau.

De tout ço qu’ai cita, es éu lou plus ounèste.

Tambèn pastre neissu, tant vau que pastre resti.

Ricard

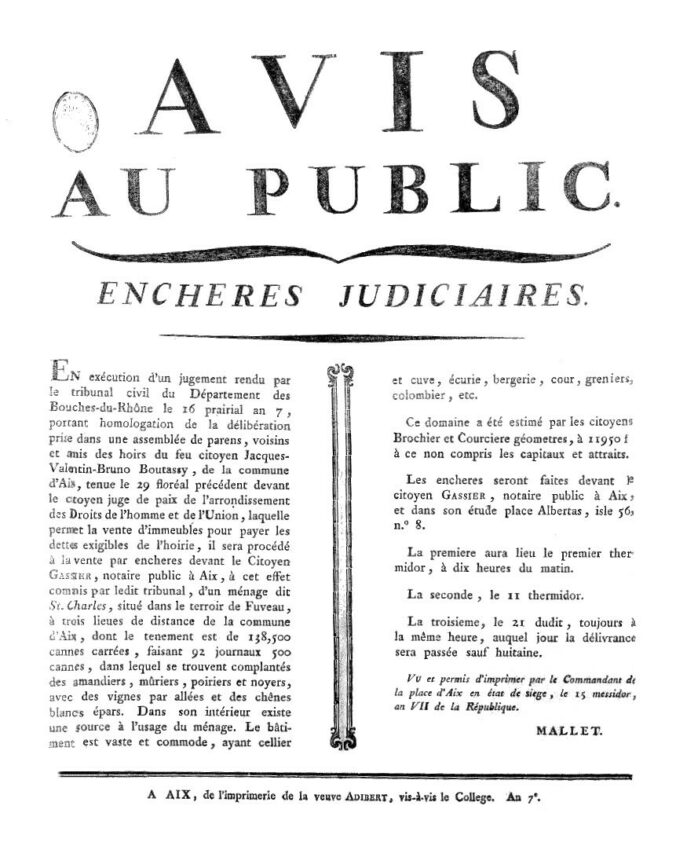

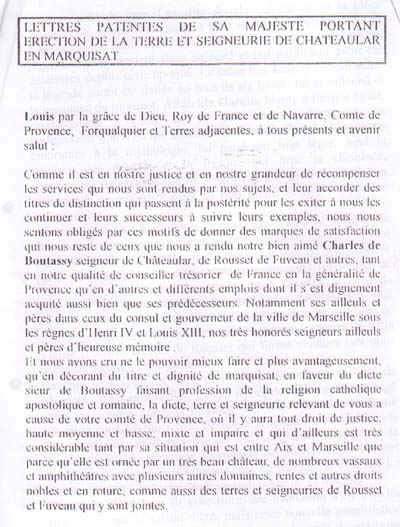

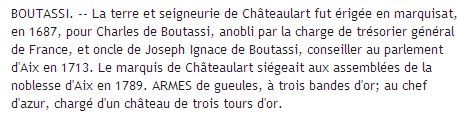

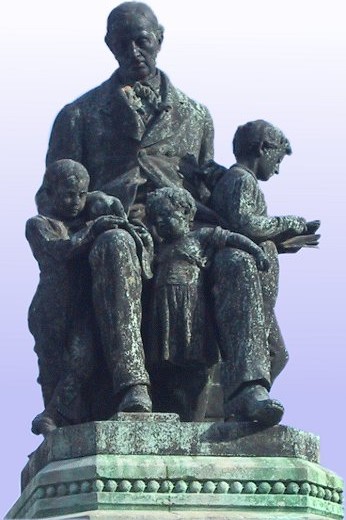

Joseph-Ignace de BOUTASSY-GUÉRIN

Joseph-Ignace de BOUTASSY-GUÉRIN