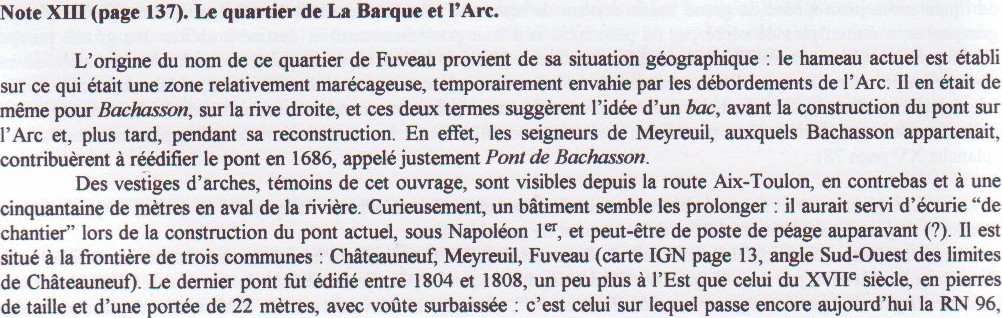

Voici en préambule une notice sur La Barque et son pont antique tirée de l’excellent ouvrage de Jean Ganne : Châteauneuf -le-Rouge édité en 1998, I.S.B.N 2-9511683-0-6.

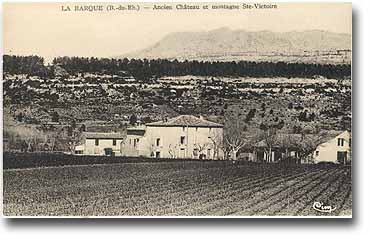

Voici ci-dessus une « vraie » photo de La Barque qui à l’origine ne se situait pas dans l’actuel croisement dit des Quatre Chemins mais une centaine de mètres plus loin en direction d’Aix. La maison la plus importante du petit hameau au premier plan, était appelée « Veuve Long » au milieu du dix-huitième siècle, c’est l’actuelle maison Féréoux.

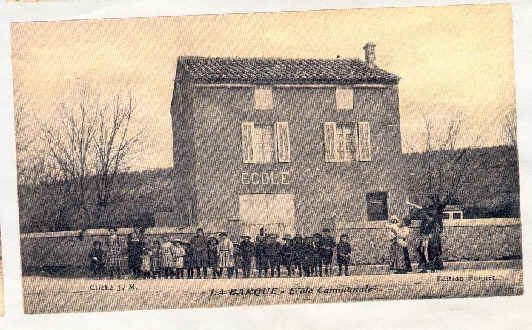

Ce bâtiment qui abritait l’école de La Barque n’a pas changé mais en 1910, il était le seul construit sur la gauche du croisement dit des « Quatre chemins de La Barque » avec l’agence postale qui n’a pas changé non plus. A cette époque personne ne disait « Je vais à La Barque » mais « Vau eï Quatre Camin », « Je vais aux Quatre Chemins ». Dans les nouveaux noms de rues et passages donnés au hameau, le nom des « Quatre Chemins » a été oublié de nos topographes.

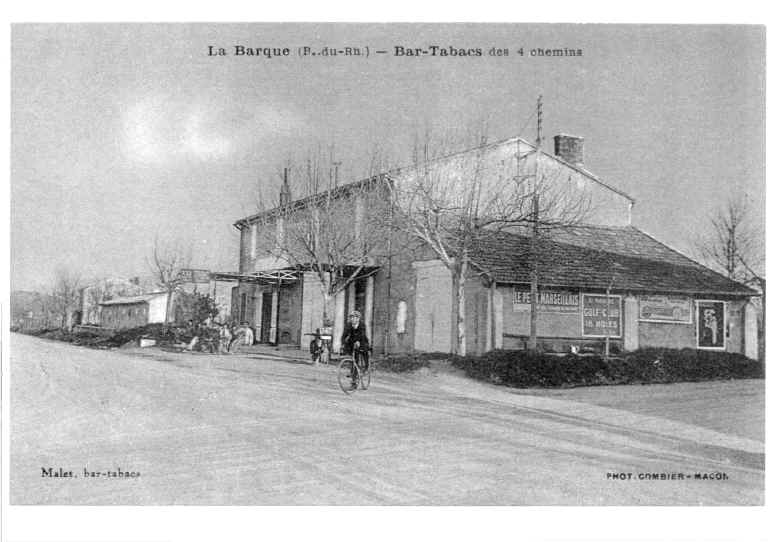

Voici le bar-tabac de La Barque au temps où il était tenu par Madame Malet et où il n’y avait aucune borne au milieu du croisement et encore moins de feux tricolores. Madame Gaudry lui succéda dans les années 50 et fit installer devant une pompe à essence manuelle. Plus tard, Baudino, puis Del Rio, puis « Sylvain » puis Barielle s’y sont succédé. Il a plusieurs fois changé de mains depuis les années 2010

Le tabac après l’arrivée de la pompe à essence.

Et ci-dessus la borne qui a tant fait de victimes sur laquelle montaient des agents en gants blancs pour faire la circulation les jours d’afluence. Au second plan, la station-service toute neuve, nous sommes en 1954 !

La plus ancienne des cartes postales connues des « Quatre Chemins » c’est celle-ci, elle date de 1904. On y remarque une borne d’indication de direction située dans un coin du carrefour au niveau de l’actuelle station-service.

Voici en 1955 la grande borne au milieu du carrefour. Elle a été responsable de nombreux accidents souvent très graves.

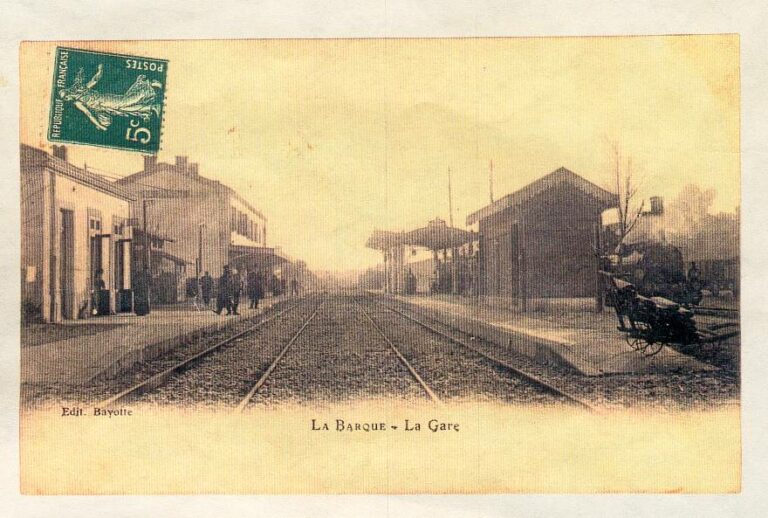

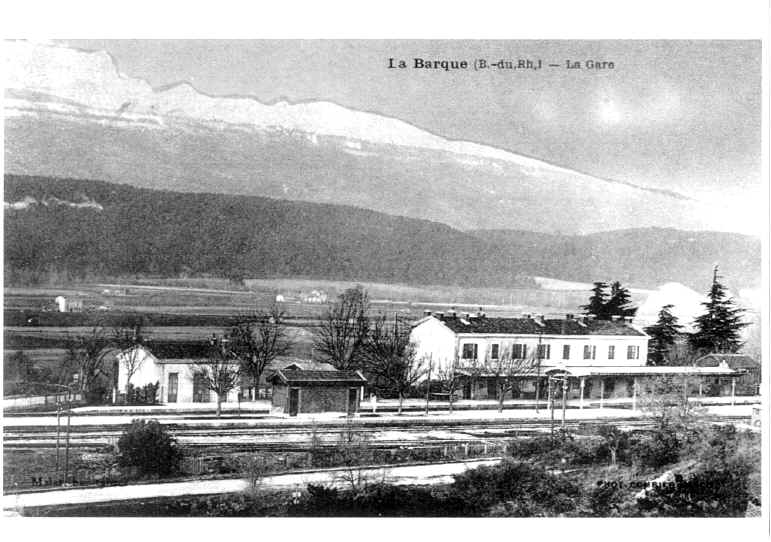

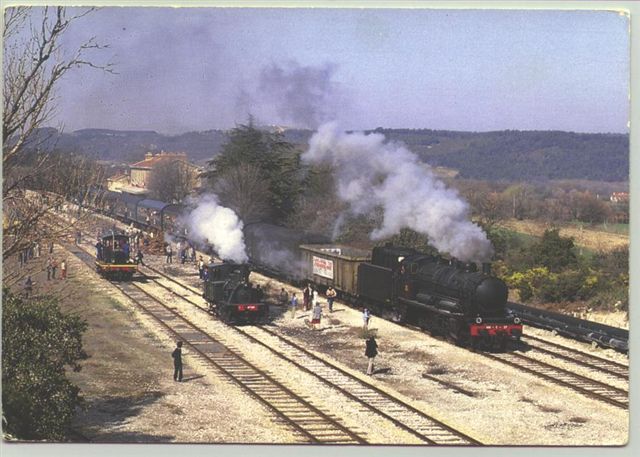

Très active au début du siècle dernier, elle est aujourd’hui en état de délabrement et le musée des trains qui était bien entretenu dans les années 70 fait maintenant triste figure. La ligne Gardanne – Carnoules créée en 1877 a été utilisée pour le transport des voyageurs jusque en 1938 et pour le transport de marchandises essentiellement la bauxite jusqu’en 1963. Elle est antérieure à la gare de Fuveau et lui a tant bien que mal survécu.

On remarquera au fond et à gauche de cette photo la maisonnette peinte par Cézanne en 1906.

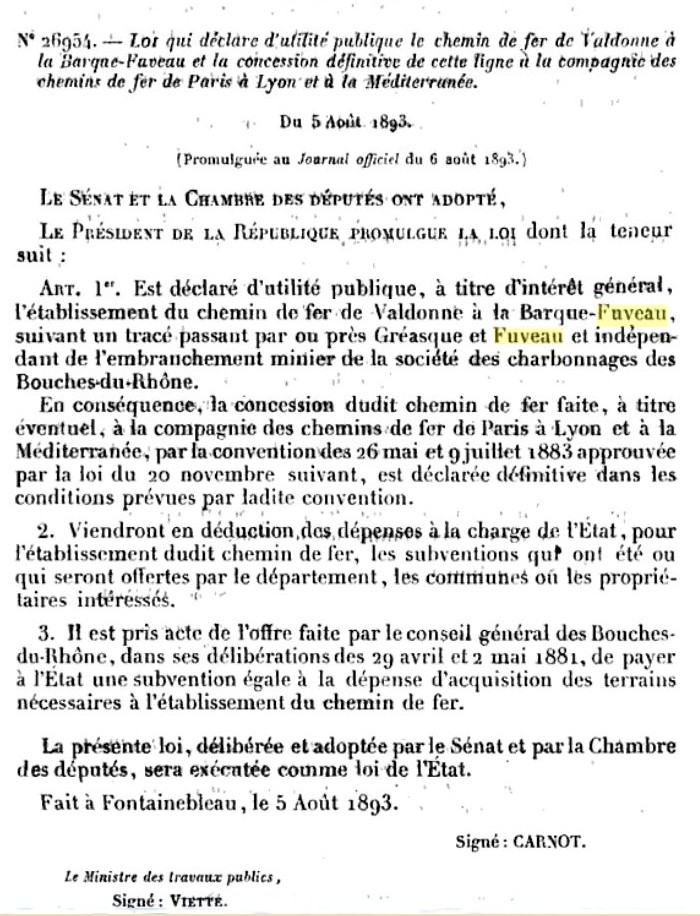

En corollaire à ces photos, le texte de loi rendant « d’utilité publique » la ligne La Barque – Valdonne ainsi que le copie du télégramme annonçant, vingt ans plus tard, la mise en chantier de la ligne !

Voilà deux photos du musée des trains au temps de son apogée.