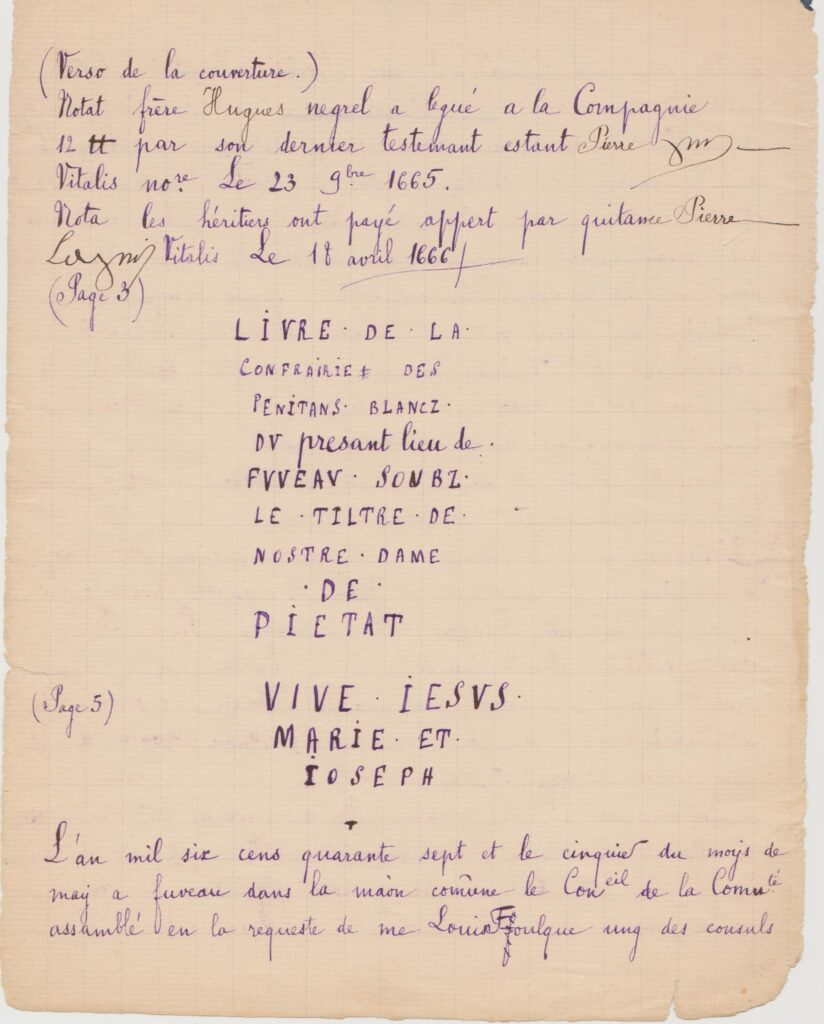

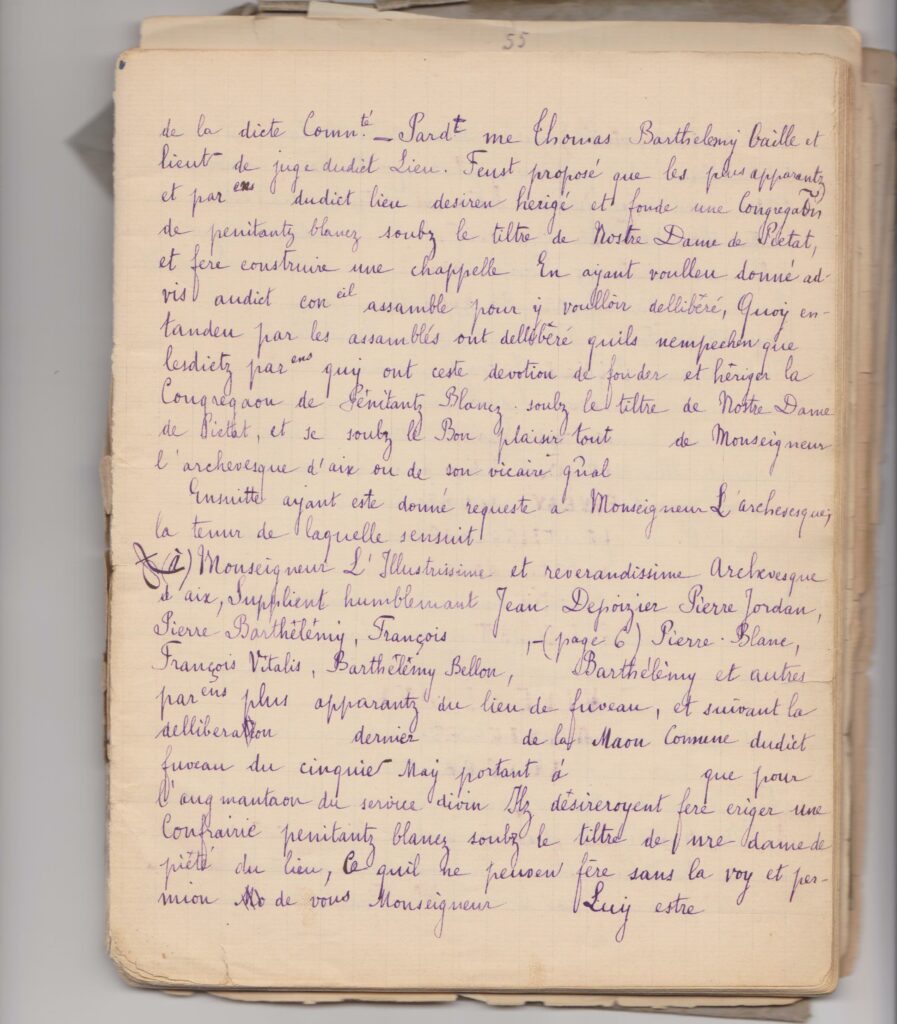

La chapelle des Pénitents(XVIIe siècle)La chapelle des Pénitents-Blancs de FuveauUn registre curial du XIXe siècle veut que les Pénitents-Blancs de Fuveau aient été fondés en 1648.Nous tenons, « du 12 avril 1660, une permission originale octroyée par les coseigneurs de Fuveau pour la bâtisse d’une chapelle dans ledit lieu en faveur des Pénitents-Blancs, au choix de Mr de Fuveau-Puget ». (Archives hospitalières de la famille d’Hupays)Cette chapelle fut édifiée dans la rue de l’église, près de la cure, sur l’emplacement d’un casal appartenant aux Puget et loué précédemment à M. de Flotte, prêtre de Roquevaire.Les Puget, dames et messieurs, sont les protecteurs de la confrérie ; et si par leurs bienfaits ils coopèrent à l’érection, à l’ornementation du monument, ils recrutent des membres par la vertu de leur influence.

Aussi, à la mort de Louis Puget arrivée en 1680, les Pénitents font éclater leur reconnaissance en lui faisant des funérailles magnifiques. Ils auraient voulu l’ensevelir dans leur chapelle mais aucune tombe n’avait été préparée.

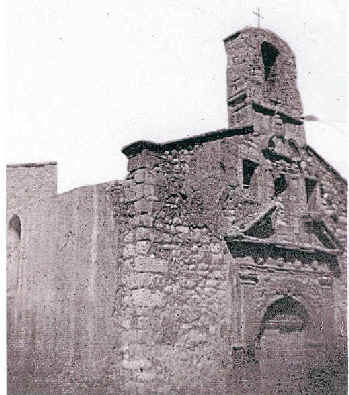

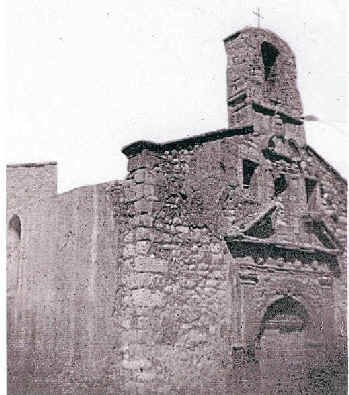

La chapelle des Pénitents érigée au milieu du XVIIème fut détruite en 1902 lors du premier aménagement de la place Verminck. Dans leurs études respectives consacrées au village, l’abbé Chaillan, Michel Colon ainsi que Guy Graveleau ont évoqué différents aspects de la vie de la confrérie des pénitents de Fuveau. Voir aussi le page de l’impasse des Vertus sur ce site.

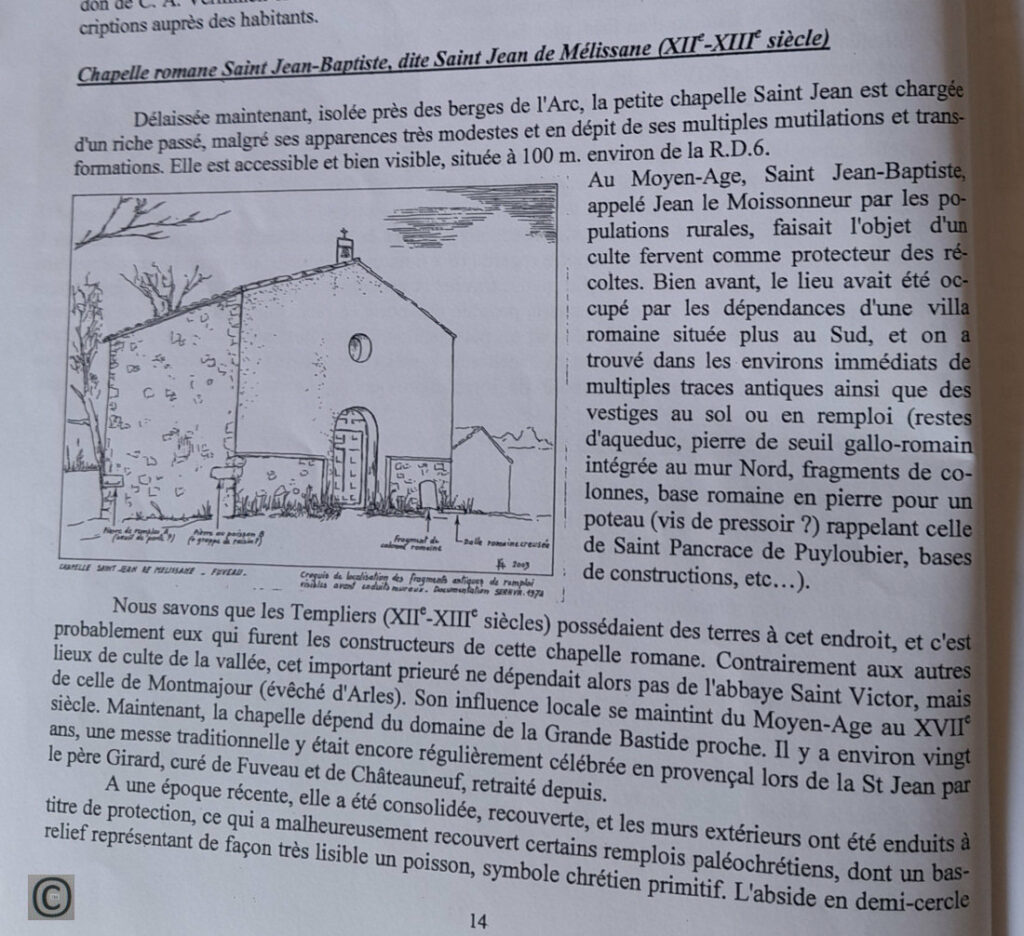

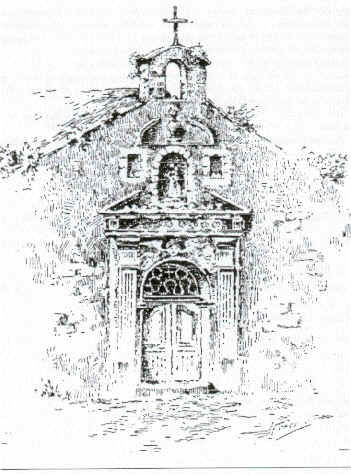

Ci-dessous un croquis de cette même chapelle antérieur à la photo.

Chapelle des Pénitents à Fuveau, croquis antérieur à la photo ci-dessus.Chapelle des Pénitents à Fuveau, avant sa destruction.

Peu avant le décès dudit seigneur, la confrérie, déjà florissante, avait jugé à propos de paraître en corps aux cérémonies des enterrements. C’était, d’abord, les membres, puis les amis, les bienfaiteurs qui réclamaient les prières, les bons offices religieux de ces hommes fidèles à leur règlement de pénitence.

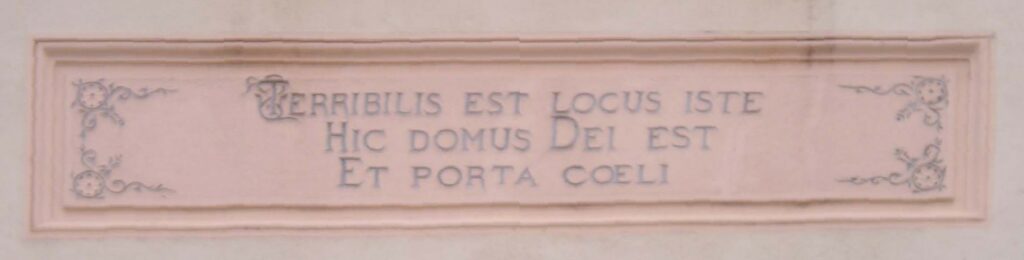

Le 11 septembre 1706 « on ensevelit pour la première fois à la tombe des Pénitents Toussaint Barthélémy, âgé d’environ 66 ans, membre de la confrérie ». Près de la tombe des confrères, on creuse les tombes des bienfaiteurs qui, avec empressement, demandent à y être déposés après leur mort.Claude Rossolin, après Etienne et Jacques Vitalis, est très dévoué aux Pénitents. Curé de Fuveau, comme eux, il se fait recevoir de la compagnie et assiste aux chants de ses offices.Pierre Vitalis, prêtre, fils d’Henri Vitalis, notaire, est aussi confrère de la gazette, et presque tous les membres de sa très répandue et influente famille agissent comme lui. C’est le moment de l’apogée des Pénitents de Fuveau.Ils font refaire par Barthélémy la façade –très artistique- de leur chapelle, en 1723. […] Claude de Faudran, coseigneur, en 1742, Etienne Vitalis, coseigneur, en 1753, Bernardin d’Hupays, en 1771, se font ensevelir à la chapelle des Pénitents…

Mais, aux années 1742 et 1743, le cimetière de Saint-Michel étant en interdiction , il fallut, pour éviter de porter les morts à Belcodène ou à Gréasque, ensevelir presque tous les défunts du pays aux tombes de la chapelle des Pénitents. (sur l’Etat-civil, on a relevé 234 noms de défunts déposés auprès de l’autel de cette chapelle).Le 3 germinal, an VI, les citoyens de Fuveau y procèdent à la nomination de l’agent municipal et y élisent Jean Louis Long… En 1818 les pénitents se reconstituent et l’office est de nouveau chanté dans leur chapelle, mais avec beaucoup moins d’éclat que dans les siècles disparus. La chapelle est démolie en janvier 1902.p. 48 à 51

SOURCE / Vallée de l’Arc Supérieur, Recherches Archéologiques et Historiques Sur FUVEAU, Par l’Abbé CHAILLAN, 1901

Ne pas oublier la chapelle Sainte-Anne qui, elle, fut détruite en 1809 pour faire place au premier site d’extraction industrielle du charbon : le puits numéro1, celui-ci a été remplacé plus tard par l’ancienne mairie, actuelle maison des Associations, cours Leydet. Elle est bien située sur la carte de Cassini.

La chapelle Saint-Charles à Château-l’Arc est transformée en habitation depuis les années 70.