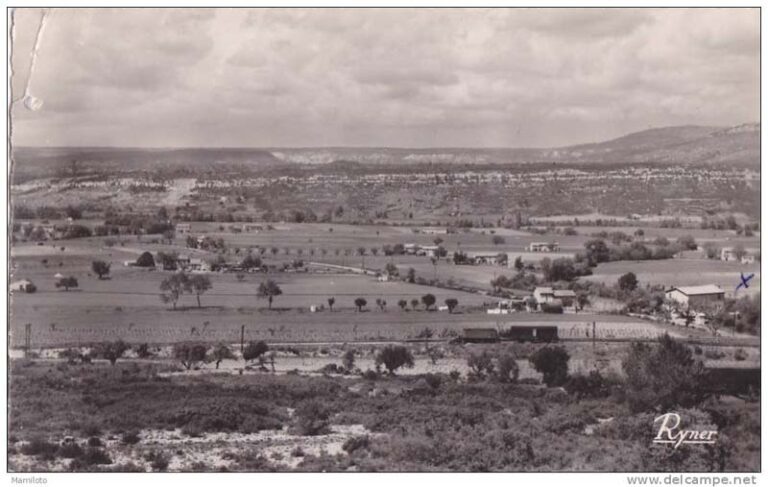

Annie aime flâner sur les sentiers de colline de la commune. Elle vient d’y redécouvrir une bien mystérieuse cheminée de forme tronconique du coté de la colline Saint-Pol. Précisément on peut la repérer sur google maps avec ces références :

43.467614,5.541201. Elle pose bien quelques problèmes quant à son ancienneté et son utilisation primitive sachant qu’il y avait à proximité et sur la même propriété, une fabrique de soude, a t-elle servi à éliminer ou bruler des déchets toxiques ou tout autre utilisation ?

De bons spécialistes n’ont pu éclairer notre lanterne. L’un de nos lecteurs aura-t-il une information précise ? Nous savons qu’il ne s’agit pas d’un four à chaux, ni d’un four à cade, alors quoi ?

Voilà l’entrée est de l’édifice sachant que la même entrée coté ouest a été murée.

Quelques travaux de défrichement à proximité laissent supposer que le paysage alentour pourrait évoluer.

Une étude particulièrement fouillée effectuée en septembre 2013 par par Monsieur André Gensel, éminent spécialiste régional de ce type de construction, des fours anciens en général et des norias, nous a été transmise.

En voilà ci dessous la copie.

FUVEAU – Colline Saint-Pol : le four et sa cheminée, mystère

Généralités et vue d’ensemble :

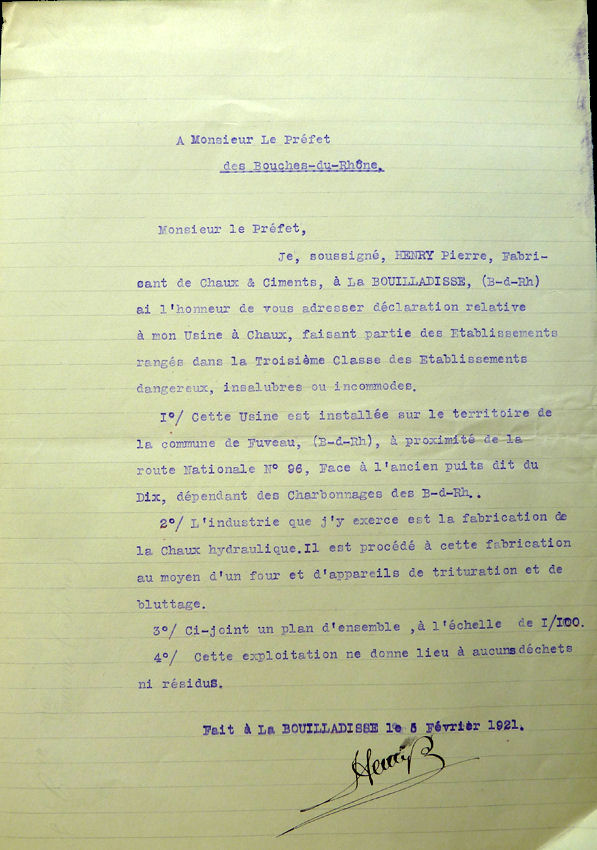

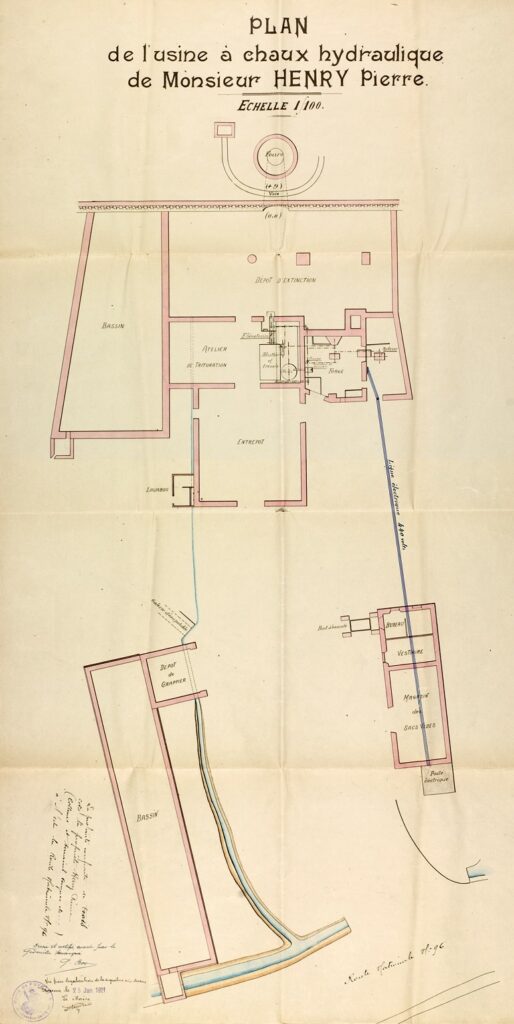

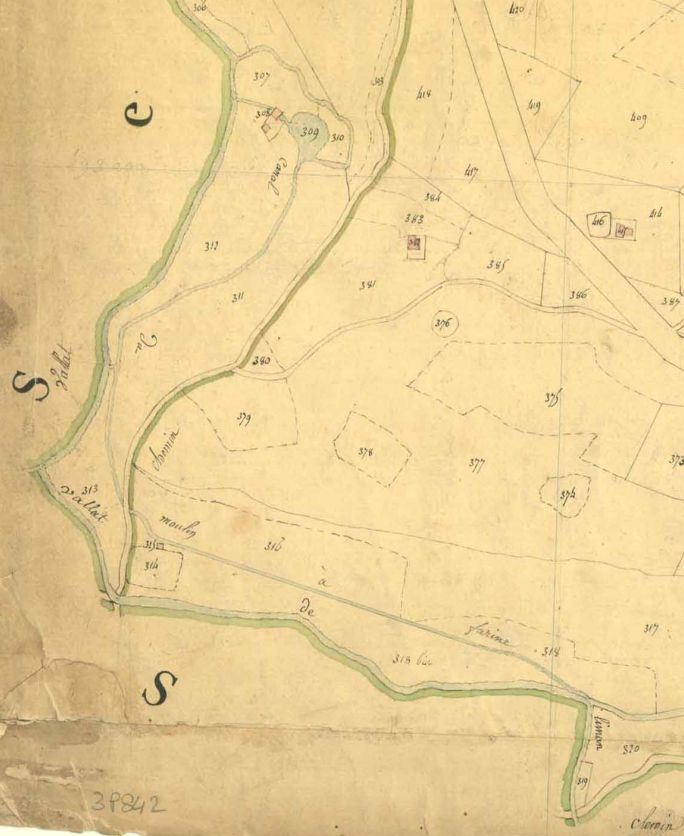

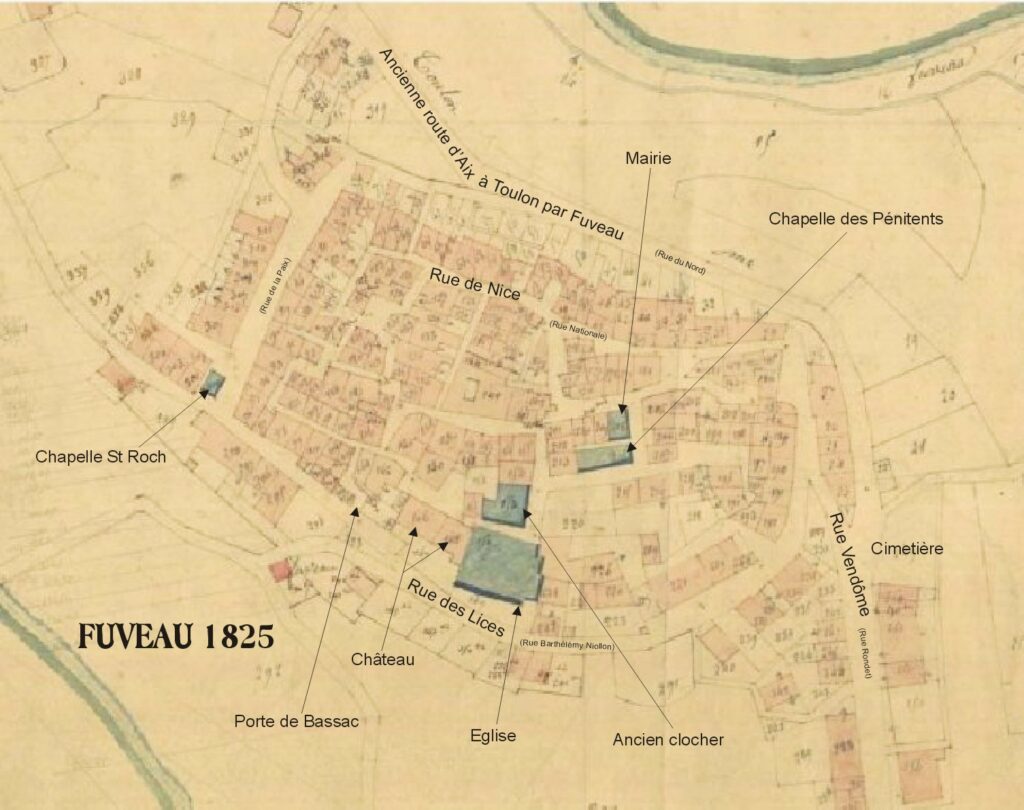

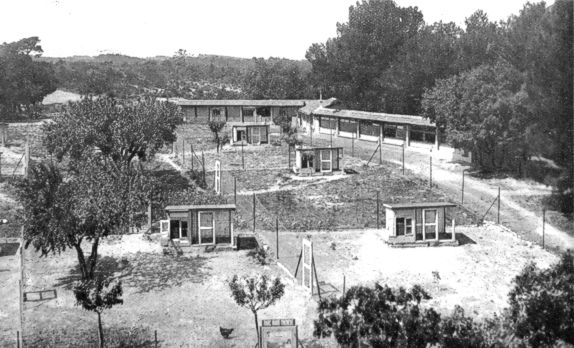

La structure n’apparaît pas sur le cadastre Napoléonien de 1829, elle est mentionnée sur le cadastre actuel , lieu dit Bramefan, parcelle 000CE5.

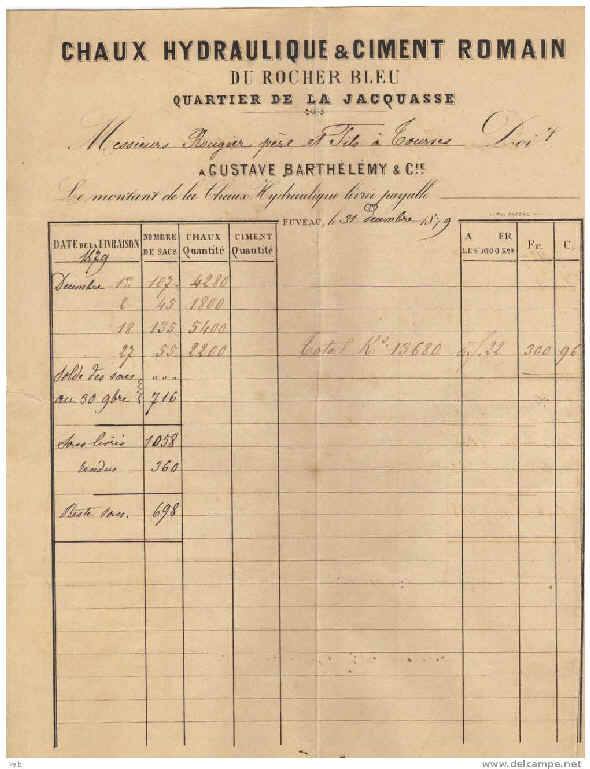

La piste charretière qui passe à coté est indiquée comme le Chemin de Gardanne à Fuveau sur le plan E3 de la section La Roquette, Cadastre Napoléonien de 1829 ; ce plan mentionne que nous sommes au quartier de la fabrique, la fabrique porte le numéro 1023 et la matrice cadastrale nous dit : fabrique de soude factice avec cour et relarge.

Le premier propriétaire est Vitalis Auguste et compagnie, puis son nom est rayé et remplacé par Menut Jean Philipe.

Nous sommes en présence d’une structure tronconique d’environ 3 m de diamètre et 4 m de hauteur, en grosses pierres calcaires non taillées et bâties au mortier de chaux et sable (ou terre) :

– elle a été construite contre une barre rocheuse de 2 m de hauteur, orientée ouest-est et se prolonge dans la colline, cette barre rocheuse a servi de carrière pour la construction de la structure.

– les fondations qui reposent sur la roche mère sont réalisées en deux niveaux d’énormes pierres d’environ 200/300 kg, elles sont jointives et couvrent l’ensemble du sol d’emprise du four cheminée. Cette façon de faire garantie une parfaite stabilité à l’ouvrage (usure du temps, effets de pyrogénation, séismes) C’est ainsi qu’il n’y a aucune fissure dans le mur maître (circulaire) d’environ 0,50 m d’épaisseur.

En élévation se trouvent deux ouvertures de 1,50 m de hauteur et de 1,10 de largeur en face extérieure et 0,80 cm en face intérieure, elles sont en ogives solidement clavées. L’une est orientée face à l’Ouest (mistral) et l’autre face à l’Est.

Cette construction a été réalisée par des gens de métier et selon les règles de l’art (inclinaison du mur maître vers l’intérieur de la cheminée pour que le centre de gravité soit sur l’axe vertical du foyer).

De part et d’autre des deux ouvertures un escalier volant* a été inséré sur la face extérieure du mur eu utilisant des boutisses (grandes pierres longues et épaisses qui traversent l’épaisseur du mur). Ces deux escaliers s’arrêtent à hauteur des ogives clavées pour que la solidité de l’ensemble soit conservée.

La photo de l’intérieur de la partie cheminée montre la grande qualité du montage des pierres, seuls quelques coups de massette sont visibles.

*L’escalier volant est utilisé en Provence pour passer d’une restanque à l’autre, il n’occupe pas de place au sol.

Une grande pierre plate forme le seuil de l’ouverture Ouest, ce seuil donne dans le vide ce qui ressemble à un trottoir pour approcher une charrette afin de charger ou décharger le four. Au cours de l’extraction des pierres de la barre rocheuse un accès coté O

Au cours du temps, l’ouverture Ouest (mistral) a été obturée par un mur peu épais , non étanche et sommairement bâti au mortier, a été aménagé ce qui permettait de rejoindre le chemin Fuveau – Gardanne.

Aux alentours d’un tel four nous devrions trouver une grande quantité d’imbrûlés ou restes de combustion : cendres, coke, mâchefers, scories et autres or il n’y a rien de tout cela.

A l’intérieur, l’examen du mortier liant les pierres montre qu’en surface il est écaillé (petits copeaux composés de poussière de charbon, de liant et de sable), mais il n’a pas été attaqué en profondeur.

Petite particularité, les mêmes copeaux sont apparents sur la face externe de l’ouverture murée (donc non étanche mais il y a eu présence de feu, dans le four, après l’obturation).

Quelque soit son ou ses utilisations ce four a eu une utilisation très brève.

En guise de conclusion :

L’incinération, des déchets de la fabrique de soude voisine, paraît peu probable car les propriétaires n’auraient pas fait un tel investissement alors que les résidus pouvaient être déversés dans la nature sans contrainte.

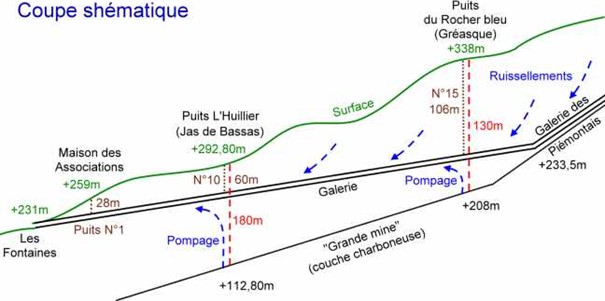

Pour ma part, je pense à un four prévu pour griller un minerai de fer (voir ci dessous le modèle des mines de Banne).

Le minerai de fer se trouve, en général à la partie supérieure des filons de charbon, sur le site charbonnier de Gardanne il est possible que des traces de fer aient été découvertes il y a bien longtemps et qu’une production aurait pu été envisagée mais sans aboutir.

En guise de conclusion :

L’incinération, des déchets de la fabrique de soude voisine, paraît peu probable car les propriétaires n’auraient pas fait un tel investissement alors que les résidus pouvaient être déversés dans la nature sans contrainte.

Pour ma part, je pense à un four prévu pour griller un minerai de fer (voir ci dessous le modèle des mines de Banne).

Le minerai de fer se trouve, en général à la partie supérieure des filons de charbon, sur le site charbonnier de Gardanne il est possible que des traces de fer aient été découvertes il y a bien longtemps et qu’une production aurait pu été envisagée mais sans aboutir.

Aux alentours d’un tel four nous devrions trouver une grande quantité d’imbrûlés ou restes de combustion : cendres, coke, mâchefers, scories et autres or il n’y a rien de tout cela.

A l’intérieur, l’examen du mortier liant les pierres montre qu’en surface il est écaillé (petits copeaux composés de poussière de charbon, de liant et de sable), mais il n’a pas été attaqué en profondeur.

Petite particularité, les mêmes copeaux sont apparents sur la face externe de l’ouverture murée (donc non étanche mais il y a eu présence de feu, dans le four, après l’obturation).

Quelque soit son ou ses utilisations ce four a eu une utilisation très brève.