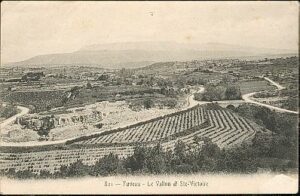

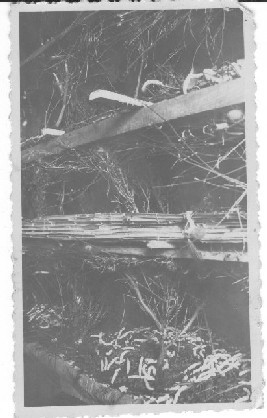

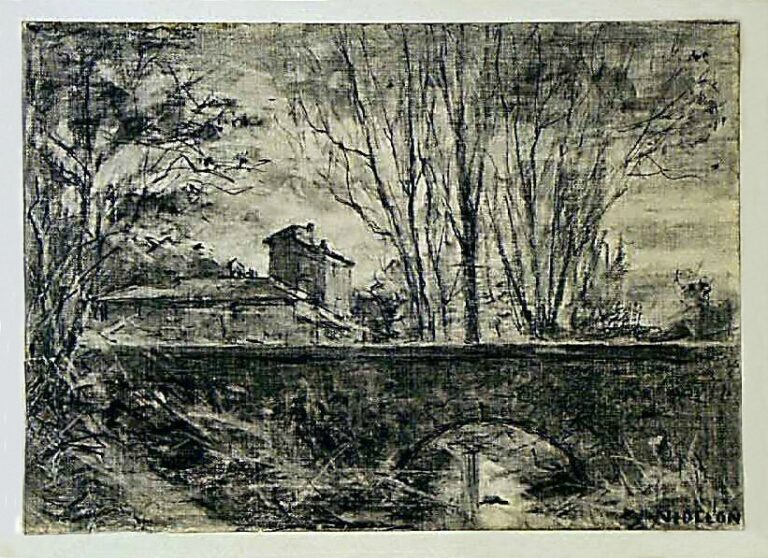

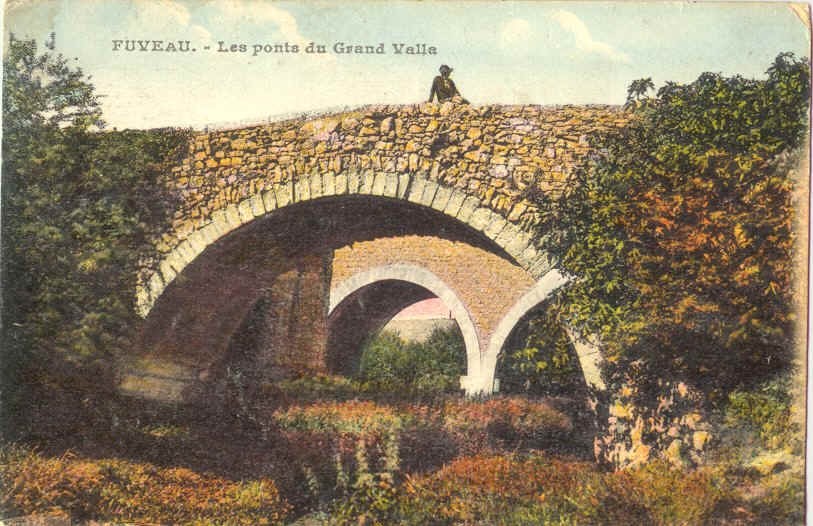

Petite polémique actuellement autour de ces deux ponts. Au premier plan le très vieux pont, que beaucoup appellent encore le pont de Bégude car un berger surnommé Bégude avait une petite bergerie à proximité. Le problème vient du fait que les propriétaires riverains en ont squatté l’accès alors que ce pont est un lieu public. Il n’est pas dans nos attributions de prendre position sur le problème.

Quant au pont sur le deuxième plan, c’est le pont des Frères baptisé ainsi en souvenir des Frères des écoles chrétiennes qui ont longtemps géré l’ancienne école Sainte-Barbe, actuelle Maison pour Tous à proximité. Il est en réfection, élargissement et consolidation en cet an de grâce 2012. Ce sont les Fuvelains (Daudet aurait dit les lapins) qui ont été étonnés. Lors de sa fermeture provisoire, affiches et communiqués officiels annonçaient la fermeture du pont des 3 Frères, appellation qu’aucun autochtone digne de ce nom ne connaissait jusqu’à ce jour. Après recherches, cela vient tout simplement d’une erreur d’un faiseur de cadastre qui avait unilatéralement mais malheureusement officiellement entériné ce nouveau nom, peut-être pour l’éternité car l’administration, aussi limitée soit-elle, est souveraine au-delà de la sagesse populaire et de la mémoire locale !

Une erreur similaire était survenue voici quelque vingt-cinq années avec le chemin de saint François, qui, de mémoire de Fuvelain, avait toujours été le chemin de saint Francet. Là, c’est un « responsable » d’un comité de quartier qui, très ignorant de l’existence de saint Francet, avait unilatéralement transformé le local saint Francet en un plus classique mais non local saint François. Il aurait dû lire Daudet, Le secret de Maître Cornille, entre autres, on y trouve Francet Mamaï, le joueur de fifre ! Heureusement, à Auriol et à Manosque saint Francet est toujours présent.