– Société de statistique de Marseille. Tome 4 – 1840

La découverte de l’importance des lignites est une des gloires de Marseille. Parmi les départements les plus grands producteurs du charbon, celui des Bouches-du-Rhône s’est élevé au cinquième rang, uniquement par ses produits en lignite. Il y a quatre-vingts ans environ , les savonneries et les verreries avaient épuisé les derniers restes de végétation qui couvraient nos collines, quand , auprès de Fuveau, furent entreprises les premières extractions d’un combustible qui vint alimenter les foyers de nos industriels. La facile inflammation du lignite, ses longs jets de flamme, le rendaient éminemment propre à remplacer le bois. Mais on ne s’était guère appliqué depuis à surmonter les inconvénients qu’il présente lorsqu’on veut étendre ses services à tous ceux que la houille peut rendre. On ne savait ni utiliser ses débris dans les fours à chaux , ni les transformer en coke propre au travail du fer. Toutes les difficultés que présentait la confection des chaux ordinaires et hydrauliques par le lignite viennent d’être vaincues, quelques modifications dans la forme et la conduite des fours ont suffi pour amener ce résultat. De pareils succès attendent ceux qui s’appliqueront à distiller le lignite pour en obtenir le gaz lumineux ou à l’employer à travailler le fer. Quelques modifications dans les formes des fourneaux et la conduite des opérations, l’injection de l’air chaud qui compense le calorique perdu par la vaporisation d’une trop grande quantité de matières volatiles permettront de résoudre ces questions. Tout ce que font la houille et le bois, le lignite peut le donner.

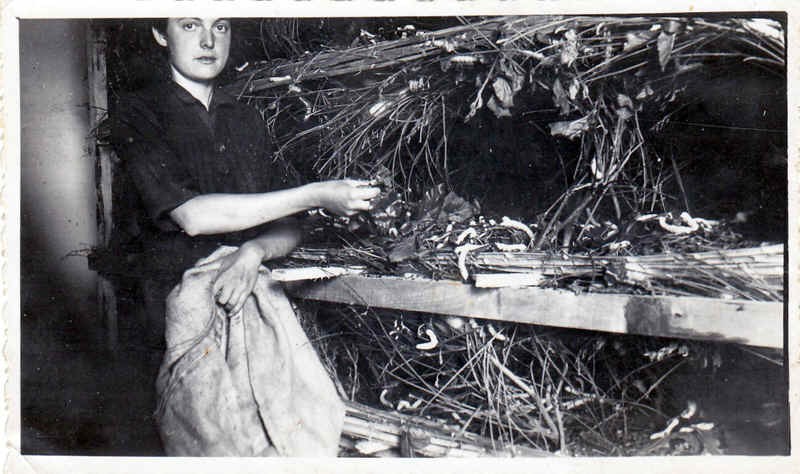

Les parties les plus altérées du lignite peuvent heureusement servir à l’agriculture. Les propriétés désinfectantes du lignite de Coudoux, nous ont paru partagées par tous les lignites décomposés ; ce qui était un obstacle ou une perte dans les parties altérées des couches pourra ainsi devenir une source de richesses plus précieuses encore que celle de l’industrie.

Enfin , les parties des couches de lignite où le soufre est si abondant qu’elles s’enflamment spontanément, deviendront sans doute dans peu de temps la source de grandes fabrications d’acide sulfurique ou, au moins , de sulfate de fer. Alors nos mines et nos salines nous donneront tous les éléments de la fabrication de la soude.

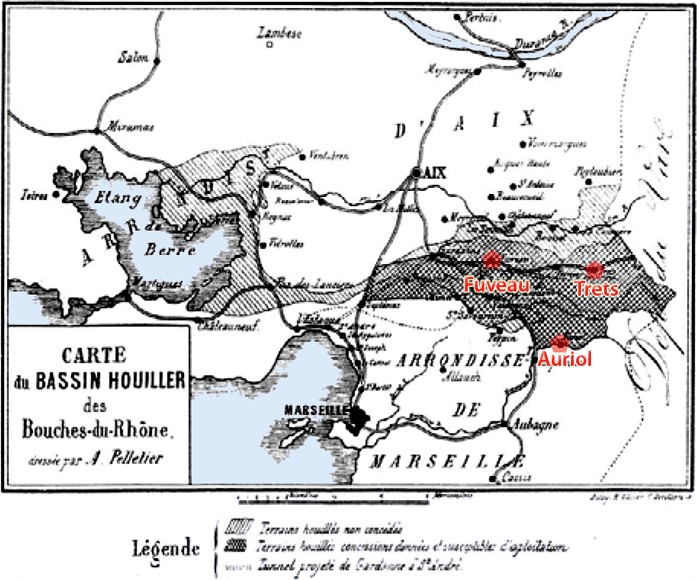

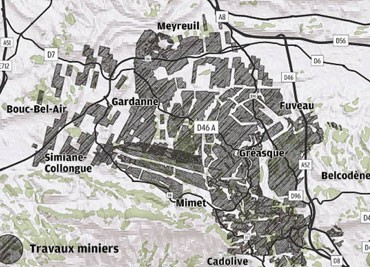

Les mines de lignite qui environnent Marseille ont donc encore de grands services à ajouter à tous ceux qu’elles ont rendus : leur masse est-elle en rapport avec leur utilité ? Voyons quelle est la richesse du bassin sous lequel elles s’étendent ? 7 couches exploitées dans la vallée de l’Arc s’étendent, depuis l’origine, vers Trets et Pourcieux jusqu’ à l’embouchure de la Fare à Gignac.

Ces mines distribuées sur une zone épaisse de 143 mètres , ont une épaisseur ensemble de 7 mètres 45 cent., qui diminuée de toutes les veines de charbon trop terreux se réduisent à 3 mètres 84 centimètres de bon charbon.Outre cette zone, nous avons découvert une zone de couches inférieures donnant sur trois couches une épaisseur de près de 2 mètres de charbon.

Enfin , il est d’autres couches plus importantes dans une zone supérieure. Nous calculons ainsi que la quantité de charbon existant dans les couches exploitées, est de 4608000 tonnes par kilomètre carré, moitié en charbon pour foyers , moitié en mines et charbons altérés pour l’agriculture et les fours à chaux.En admettant que les exploitations ne soient jamais portées au-delà de 600 mètres de profondeur, on trouve que la superficie exploitable de 430 kilomètres carrés, pourra fournir plus de 200000 tonnes par an , pendant 4730 ans. Intéressant aussi ce rapport de l’intendant des galères Arnoul qui nous apprend que le charbon de Fuveau était utilisé pour chauffer les galères.