Catégorie : La mine

– Société de statistique de Marseille. Tome 4 – 1840

La découverte de l’importance des lignites est une des gloires de Marseille. Parmi les départements les plus grands producteurs du charbon, celui des Bouches-du-Rhône s’est élevé au cinquième rang, uniquement par ses produits en lignite. Il y a quatre-vingts ans environ , les savonneries et les verreries avaient épuisé les derniers restes de végétation qui couvraient nos collines, quand , auprès de Fuveau, furent entreprises les premières extractions d’un combustible qui vint alimenter les foyers de nos industriels. La facile inflammation du lignite, ses longs jets de flamme, le rendaient éminemment propre à remplacer le bois. Mais on ne s’était guère appliqué depuis à surmonter les inconvénients qu’il présente lorsqu’on veut étendre ses services à tous ceux que la houille peut rendre. On ne savait ni utiliser ses débris dans les fours à chaux , ni les transformer en coke propre au travail du fer. Toutes les difficultés que présentait la confection des chaux ordinaires et hydrauliques par le lignite viennent d’être vaincues, quelques modifications dans la forme et la conduite des fours ont suffi pour amener ce résultat. De pareils succès attendent ceux qui s’appliqueront à distiller le lignite pour en obtenir le gaz lumineux ou à l’employer à travailler le fer. Quelques modifications dans les formes des fourneaux et la conduite des opérations, l’injection de l’air chaud qui compense le calorique perdu par la vaporisation d’une trop grande quantité de matières volatiles permettront de résoudre ces questions. Tout ce que font la houille et le bois, le lignite peut le donner.

Les parties les plus altérées du lignite peuvent heureusement servir à l’agriculture. Les propriétés désinfectantes du lignite de Coudoux, nous ont paru partagées par tous les lignites décomposés ; ce qui était un obstacle ou une perte dans les parties altérées des couches pourra ainsi devenir une source de richesses plus précieuses encore que celle de l’industrie.

Enfin , les parties des couches de lignite où le soufre est si abondant qu’elles s’enflamment spontanément, deviendront sans doute dans peu de temps la source de grandes fabrications d’acide sulfurique ou, au moins , de sulfate de fer. Alors nos mines et nos salines nous donneront tous les éléments de la fabrication de la soude.

Les mines de lignite qui environnent Marseille ont donc encore de grands services à ajouter à tous ceux qu’elles ont rendus : leur masse est-elle en rapport avec leur utilité ? Voyons quelle est la richesse du bassin sous lequel elles s’étendent ? 7 couches exploitées dans la vallée de l’Arc s’étendent, depuis l’origine, vers Trets et Pourcieux jusqu’ à l’embouchure de la Fare à Gignac.

Ces mines distribuées sur une zone épaisse de 143 mètres , ont une épaisseur ensemble de 7 mètres 45 cent., qui diminuée de toutes les veines de charbon trop terreux se réduisent à 3 mètres 84 centimètres de bon charbon.Outre cette zone, nous avons découvert une zone de couches inférieures donnant sur trois couches une épaisseur de près de 2 mètres de charbon.

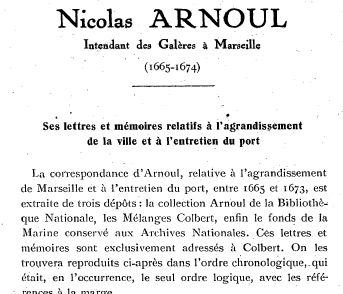

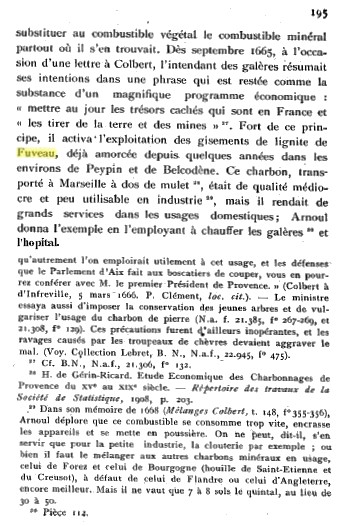

Enfin , il est d’autres couches plus importantes dans une zone supérieure. Nous calculons ainsi que la quantité de charbon existant dans les couches exploitées, est de 4608000 tonnes par kilomètre carré, moitié en charbon pour foyers , moitié en mines et charbons altérés pour l’agriculture et les fours à chaux.En admettant que les exploitations ne soient jamais portées au-delà de 600 mètres de profondeur, on trouve que la superficie exploitable de 430 kilomètres carrés, pourra fournir plus de 200000 tonnes par an , pendant 4730 ans. Intéressant aussi ce rapport de l’intendant des galères Arnoul qui nous apprend que le charbon de Fuveau était utilisé pour chauffer les galères.

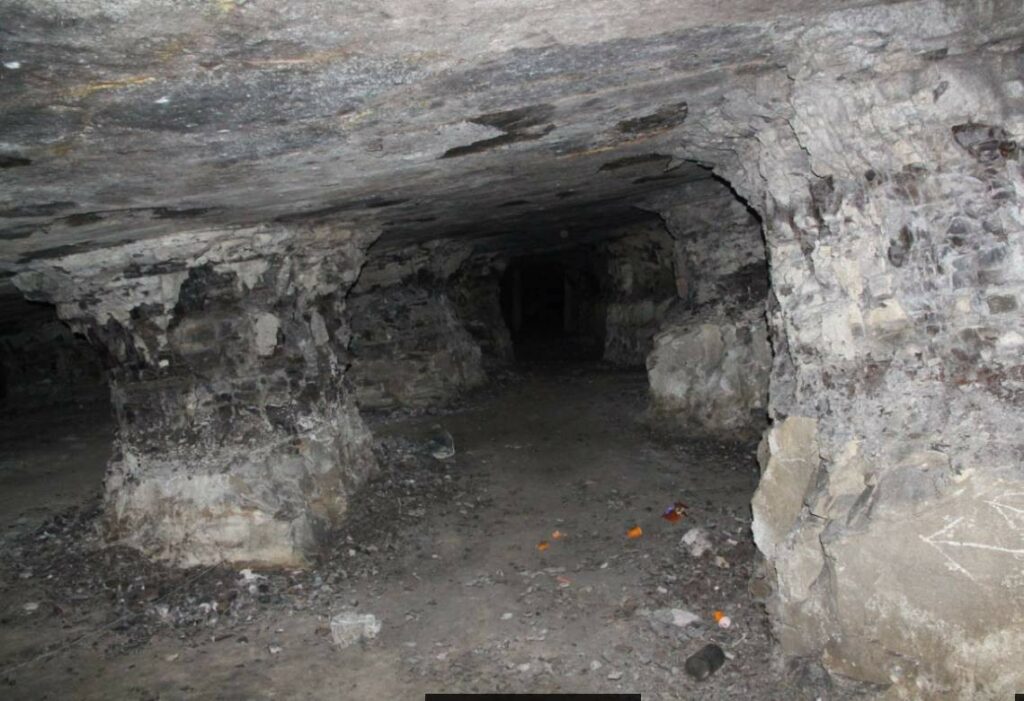

Les puristes argueront que cette page a tout juste sa place dans ce blog, que nenni ! Si cette série de photos dues à l’ami Michel Lorenzati ont été effectivement prises sous les terres de Belcodène, nous devons préciser qu’une partie de ces galeries court aussi sous Fuveau. et si un jour l’orifice situé tout au bout du chemin de la galère, aux abords de l’autoroute de Toulon,est bouché, merci et bravo à Michel d’avoir gardé ces précieux documents pour la mémoire collective. Voici donc ce que l’on peut (ou pouvait) trouver au début de notre siècle avec beaucoup de courage, tenacité et un petit brin de folie. Ce dédale était connu sous le nom du puits de l’Albinote du nom du quartier où il se trouve. à la limite entre Fuveau et Belcodène.

Voici donc cinq photos choisies sur une impressionnante série d’une cinquantaine qui laissent envisager un immense réseau souterrain qui a servi de repaire et de cache d’armes pendant l’occupation.

Encore un fleuron assez spécifique, important et intéressant du patrimoine fuvelain : les descenderies.

Dans les archives d’état civil et notariales du village, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, les charbonniers sont légion. Avant l’exploitation industrielle des richesses minières de notre sous-sol à partir du décret du premier juillet 1809 , nos ancêtres connaissaient l’existence d’affleurements de lignite appelé charbon de terre et ne se privaient pas d’en tirer de substantielles ressources. Une quarantaine de ces descenderies sont répertoriées sur Fuveau dont une majorité au quartier des Planes, malheureusement les règles de sécurité imposées font que dès que les autorités ont connaissance de l’existence d’une descenderie, qu’il y aurait bien d’autres façons de protéger, elles s’empressent de venir les boucher à grands coup de blocs de béton au grand dam de ceux pour qui le mot patrimoine a encore provisoirement un sens.

Voici avant bouchage quelques images de la descenderie de la Jacasse située en limite des territoires de Fuveau et Gréasque. Sur ces pierres nos ancêtres ont vraisemblablement pris des repas pour reprendre des forces laissées à leur dur et dangereux labeur. La bouteille n’est pas d’époque mais contient un message pour les générations futures si la descenderie est réouverte un jour .

Comme le montre cet étai de fortune bien conservé, le danger était tout aussi grand à faible profondeur que dans les mines industrielles.

Au vu de cette galerie, on peut imaginer les dangers que couraient tous les charbonniers. Outre les éboulements, les inondations et les difficultés inhérentes à l’aération étaient les gros problèmes. Dans son livre « Fuveau des origines à l’aube du dix-neuvième siècle », Michel Colon a dressé un remarquable état statistique sur les charbonniers de Fuveau et sur ceux qui tiraient de substantielles ressources de leur labeur qu’ils soient propriétaires terriens ou savonniers.

Ci-dessus, visite de la descenderie avec moyens de sécurité appropriés.

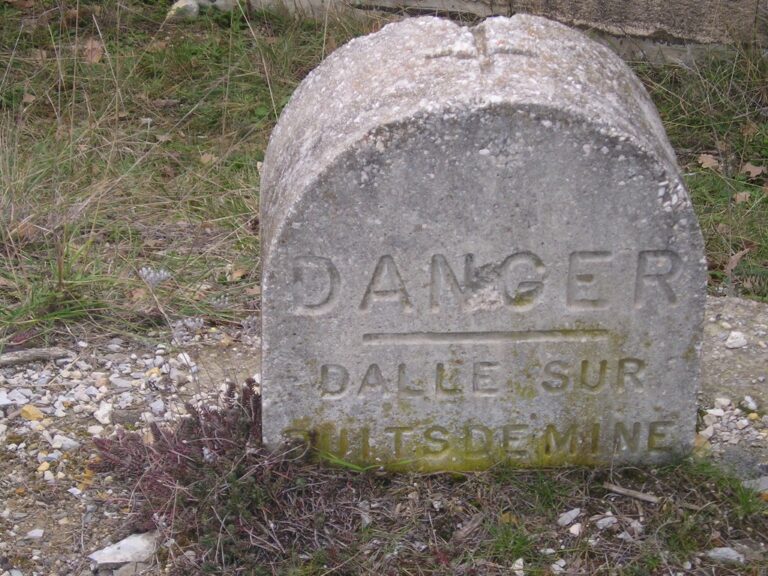

Entrée de la descenderie sur la même propriété sous un autre angle. Quelques propriétaires, en particulier Quartier du petit Jas, ont été avisés de l’imminence du bouchage de la descenderie se trouvant sur leur propriété ! Personne ne lutte ? Aucun débat n’est ouvert et personne, même pas les élus, n’intervient pour protéger ce patrimoine qui pourrait faire le bonheur touristique et culturel de la commune ! Pour voir ce qu’il reste de notre patrimoine de descenderies bétonnées, vous pouvez aller au collège Font d’Aurumy de Fuveau et longer le mur extérieur entre l’entrée principale et le portail donnant accès aux cuisines, là vous tomberez sur un bloc de béton d’une laideur édifiante surmonté d’une sorte de borne ou de stèle sur laquelle on lit » Danger puits de mine ». Administration quand tu nous tiens !

Contre les murs du collège de Fuveau, c’est l’enterrement d’un patrimoine. Administration, encore merci !

A l’entrée de Gardanne, coté gare, une tentative de reproduction d’entrée de descenderie réalisée en 2006 pour orner un rond-point. Pour en avoir connu une quartier des Planes à Fuveau, je puis affirmer que la reproduction est assez fidèle hormis l’épaisse grille de fer. Attention ! Ne pas confondre les descenderies artisanales exploitées jusqu’en 1809 sur presque tout le territoire de la commune hors vallée de l’Arc et le fonçage des puits industriels qui leur ont succédé. Le puits 1 a été creusé à l’emplacement de l’actuelle Maison des Associations et les autres ont suivi la ligne du filon en passant par l’aire de Léon, près de la maison J.Véra, puis chemin du Guignolet puis impasse des Vertus, jusqu’à l’important puits 10, le Puits Lhuillier, puits du Rocher bleu. La partie de la RD 96 dite à l’époque montée du Pailladou était plus couramment dénommée montée du 15 par les fuvelains.

Un bonus : la station du Puits Lhuillier dite Gare de la Jacquasse d’où partaient chaux, ciment et charbon.