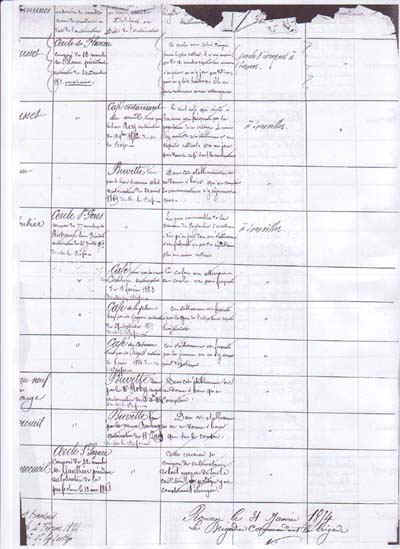

Voici un vieux piano, actuellement propriété de l’école municipale de musique, il est entreposé à la Maison des Associations. Aucune réparation n’est envisageable, ce serait beaucoup trop cher. Il a néanmoins sa place dans notre petit musée virtuel et dans la page des anecdotes car il a une histoire qui intéresse la mémoire locale.

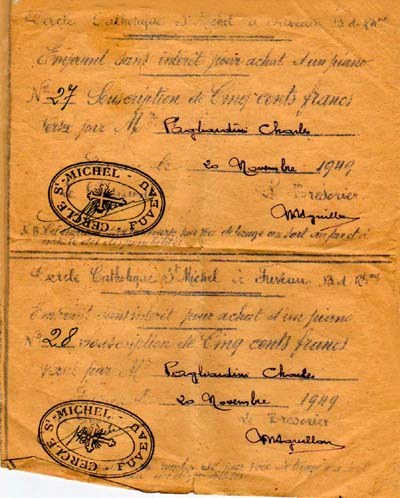

Eh oui ! Ce piano à été acheté courant 1949 chez le marchand d’instruments de musique Gèbelin à Marseille. C’était le plus important du département. L’originalité de l’achat, c’est qu’il s’est agi d’une souscription sans intérêt que le Cercle Saint-Michel avait lancé auprès de ses membres. Peut-on imaginer pareil élan de solidarité de nos jours pour ce type d’opération ?

En matière de piano, voici une confidence. Le Cercle philharmonique, quasiment depuis sa création, possédait un magnifique piano d’époque Louis-Philippe. Après que cette vénérable association ait cessé ses activités dans les années 60-70, celui-ci ne servait plus que de décor dans la grande salle vouée durant plusieurs années à n’être plus qu’un bar. Un soir de tournées d’apéritifs largement distribuées, un citoyen de Peynier propose au maire de l’époque, Alexandre Philip en l’occurrence, d’acheter ledit instrument moyennant une tournée supplémentaire. Sitôt dit, sitôt fait, et c’est ainsi que depuis ce temps ce piano d’époque orne une salle à manger peyniérenne.