Cette étude a été réalisée grâce aux documents aimablement confiés par Marie Jeanne Moustier (Mimi Rabasse), Auguste Honorat, Louis Barthélémy, Michel Bourrelly et Patrick Lagier.

La première période 1911-1914

Nous sommes en 1911, Charles Verminck, l’ancien instituteur est mort depuis 1880. Les activités du Cercle Saint-Michel tant au niveau culturel qu’artistique ne manquent pas, elles attirent les hommes et les jeunes gens, il en est de même de diverses congrégations voire des patronages mais aucune activité sportive n’est proposée par tout ce qui tourne autour de la paroisse. Charles Verminck, l’instituteur, en son temps, avait animé des activités sportives qui s’apparentaient certes beaucoup à de la préparation militaire jusqu’à mener ses « troupes » entre guillemets défiler dans les villages voisins.

Le besoin d’activités allant dans le sens de celles offertes par Charles Verminck se faisait ressentir.

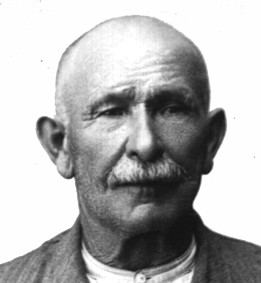

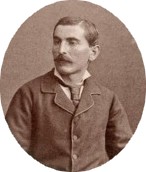

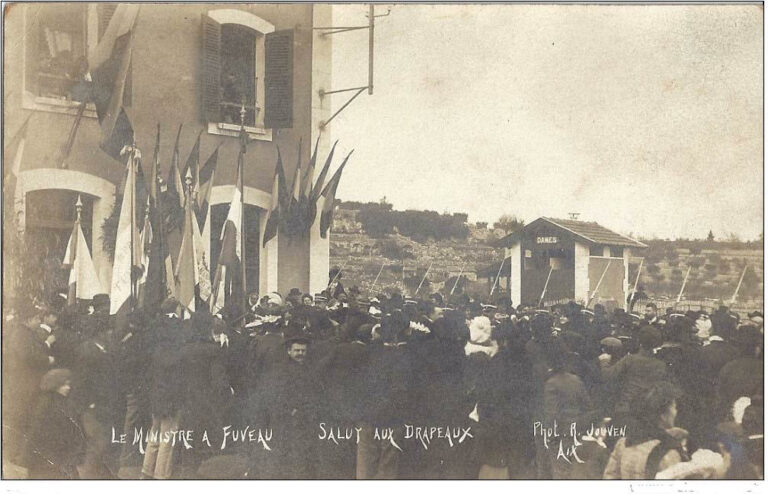

Or donc en avril 1911, sous l’impulsion d’Edward RABASSE, instituteur, père de Mimi Rabasse et grand-père de Don Philippe Moustier largement soutenu par l’abbé Adolphe PAUL dernier curé secondaire de Fuveau, Marie-Joseph MOISAN étant déjà prêtre titulaire, va naître une société sportive, dont les statuts seront régulièrement déposés en préfecture sous le n°4 le 21 avril 1911 avec publication au journal officiel le 25 du même mois conformément à la loi de 1901 sur les associations: la S.S.P.J. Le premier président sera Ambroise LONG auquel succèdera en 1920 Georges GUIGNOT, le grand-père de l’ancien maire Jean Pierre ANDRIEUX et le trésorier devient Ambroise LONG, fils du félibre local Eugène LONG, père de Thérèse LAGIER donc grand-père de Patrick LAGIER. Le secrétaire Léon Roubaud, père de Lucien Roubaud.

Société Sportive Pierre Joubert, nom qui évoque le souvenir du prêtre qui dans les années 1850 a remué ciel et terre (c’est le cas de le dire) pour arriver à faire construire la nouvelle église de Fuveau.

Les dits statuts attirent nécessairement quelques commentaires en particulier l’article 2 dont on retiendra « elle a pour but de préparer au pays des hommes robustes et de vaillants soldats », pourtant en 1911, il n’y a pas encore de bruits de bottes et la municipalité vient de donner son nom au Boulevard Loubet, le pacifiste Président de la République qui venait de gracier (1899) et réintégrer (1906) Dreyfus.

Aux disciplines statutaires (gymnastique et tir), s’est tout de suite greffé l’athlétisme qui sera évoqué plus loin.

A l’article 3 on note que le siège est fixé « 3 rue du Figuier, dans l’ancien château seigneurial » bien que la totalité des activités se passent à l’école Sainte-Barbe dite « École des garçons » actuelle Maison pour Tous.

Dans l’article 4 on constate que les dames ne peuvent avoir la qualité que de membre fondateur ou membre honoraire mais pas de membre actif.

Le reste des articles suit le schéma classique des Associations 1901, mais on en met une petite couche supplémentaire dans l’article 14 (le dernier) qui semble être un rajout « L’association s’est affiliée au comité régional de la Fédération Nationale des Sociétés de Préparation Militaire de France et des Colonies ».

——————–

Période 1911-1914

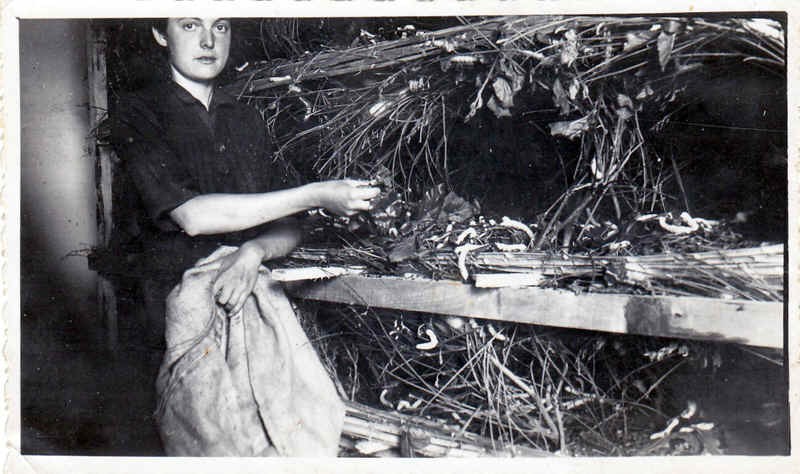

Nous n’avons que peu de documents sur la période qui a précédé le premier conflit mondial. Pendant ces trois ans, la Société s’est lentement équipée, les principales disciplines pratiquées au départ étaient la gymnastique d’ensemble et l’athlétisme.

Deuxième période 1920-1938

A partir de 1920, les activités de la SSPJ reprennent. Sur 27 membres mobilisés, 9 sont morts pour la France dont le vice-président Justin David. L’ancien bureau est réélu et c’est Léon Roubaud (père de Lucien Roubaud) qui devient vice-président. Si le siège reste fixé au 3 rue du Figuier, les activités se font dans les locaux annexes de « l’école des Frères » et sur les terrains » attenants ainsi qu’à la Roucaudo pour le tir. Les armes de tir, les Lebel en particulier, sont déposées dans l’actuelle chapelle et salle de catéchisme rue Barthélémy Niollon (alors rue Hoche) et il ne faut pas moins de trois responsables pour les entretenir : ce sont Paul Honorat (père d’Auguste), Louis Richaud (beau père d’Henri Jampy) et Marius Moustier dit Miu Labbé par ailleurs excellent tireur lui-même. Les activités de préparation militaire reprennent de plus belle avec d’interminables répétitions de défilés. Edward Rabasse est un instructeur dévoué et reçois à ce titre un diplôme du ministère des Armées. La section tir est forte de 74 adhérents. Les résultats des concours ainsi que d’interminables correspondances avec les ministères et fédérations sont conservées par Auguste Honorat.

C’est manifestement l’athlétisme qui attire le plus les jeunes gens d’autant que l’équipe de Fuveau va parfois faire de petites compétitions à Aix voire Marseille. Parmi eux figurent deux véritables athlètes ce sont Marius Barthélémy dit Mimi Callous au triple saut (il frisait les 14 mètres) et Emile Théagno au saut à la perche avec 3 mètres 60, performance tout à fait exceptionnelle réalisée avec une perche très lourde et rigide et un bac de réception en sable. Don Antoine Moustier (père de Don Philippe) et Ange Vitalis ( Caisse d’Epargne) sont deux excellents lanceurs de poids, le premier nommé se permettant même en lançant son boulet de casser les pieds de l’appareil photo d’un reporter ! La gymnastique n’est pas en reste avec des barres parallèles et une barre fixe mais sauf erreur pas de compétitions. Il est à noter que les élèves des écoles communales venaient pratiquer le sport dans les locaux de la SSPJ (actuelle salle d’arts martiaux).

Ange Vitalis succède à Georges Guignot comme président en 1929 et il le restera jusqu’au deuxième conflit mondial. Dans les années 30, les activités diminuent sensiblement. Le portique visible sur la carte postale des années 20 reste longtemps à terre. Lors de la déclaration de guerre en 39, l’arsenal doit être rendu à la gendarmerie bien que cela ne soit pas évident : ce sont les particuliers qui devaient rendre leurs armes et non les sociétés ! La population de Fuveau avait été très réticente pour rendre ses armes, beaucoup les avaient cachées en particulier tous ceux qui avaient évité la mobilisation grâce à leur travail à la mine.

————————

1945

Au sortir de la deuxième guerre, on note une tentative de reprise de la société mais exclusivement pour de la préparation militaire. Bien que les autorités concernées soutiennent ce projet, celui-ci n’obtient (heureusement) pas le succès escompté et la S.S.P.J est en sommeil.

Voir la demande fuvelaine et la réponse des autorités dans « les documents S.S.P.J » en cliquant sur l’icône.

———————

1951 : enfin le ping-pong vint !

En 1951, un groupe de jeunes, avec Jules VERA à leur tête décident de lancer l’activité « Tennis de table » et en profitent pour relancer la SSPJ en sommeil. L’association n’a alors plus rien de para-militaire, c’est une société sportive dans le meilleur esprit de camaraderie. Louis Barthélémy et Michel Bourrelly ont conservé un maximum de photos et d’archives; ni l’un ni l’autre n’a jamais été à la tête de l’association mais ce sont eux qui ont exercé le plus longtemps des fonctions -secrétaire et trésorier- au sein du bureau .

Les présidents successifs ont été Jules Véra (1952 à 56) Françis Aulagnier (1957 à 64) Joseph Sorgente (1965 à 70) André Ourdas (1968 et 69) Jean François Roubaud (1970 à 76). Les entraînements et matches avaient lieu dans les salles de classes désaffectées de l’école Sainte Barbe et en fonction des années, une à trois équipes ont disputé des compétitions. Les premiers champions étaient Louis Rémy Roubaud, André Rebuffat mais comment ne pas citer les Claude Amiel, Michel Fabre, Lionel Nouveau et plus tard, Elian Véra, Paul Schmeltzer, Nicolas Roche, Jean Louis Polichetti sachant que celui qui a obtenu le plus beau titre a été Bernard Barthélémy, champion de Provence minime en 1972 et qui a disputé la finale nationale à Paris. Un projet destiné à rénover totalement l’école Sainte Barbe avait été établi par la municipalité Guiguet et concrétisé par la municipalité Dutour dans les années 70. Il n’y avait pas encore de gymnase à Fuveau à cette époque et la SSPJ s’est trouvée orpheline de salle. Une demande de « Mille Club » est restée sans écho. Les joueurs les plus mordus se sont alors tournés vers les clubs aixois.

Laisser un commentaire