Cet édifice a été superbement rénové en 2022

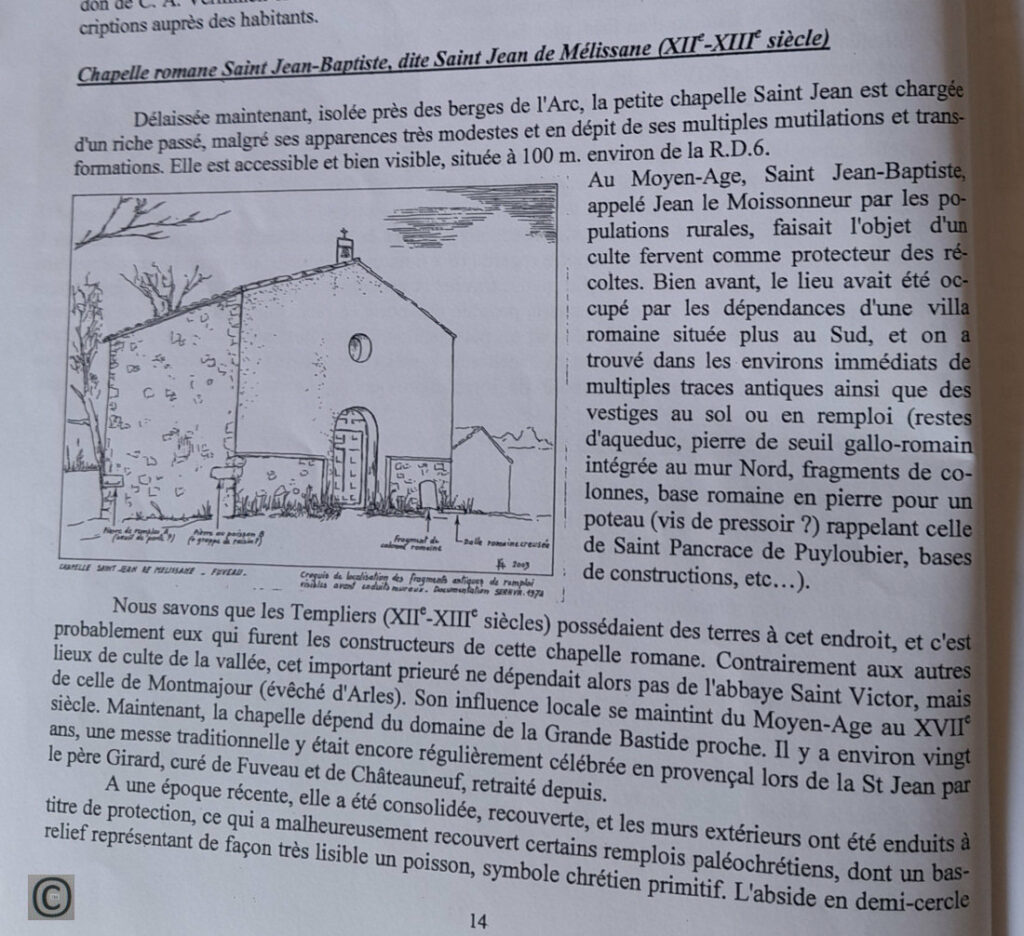

Au sud, le CD6 un axe sursaturé par la circulation intensive, au nord l’ancien lit de l’Arc qui est devenu un cloaque, à l’est un ancien champ, fertile en d’autres temps, que la volonté du propriétaire actuel a transformé en jungle, dépotoir et refuge pour amoureux en voiture, le champ à l’ouest reste encore cultivé ! Triste décor pour la plus vénérable des chapelles rurales de la commune !

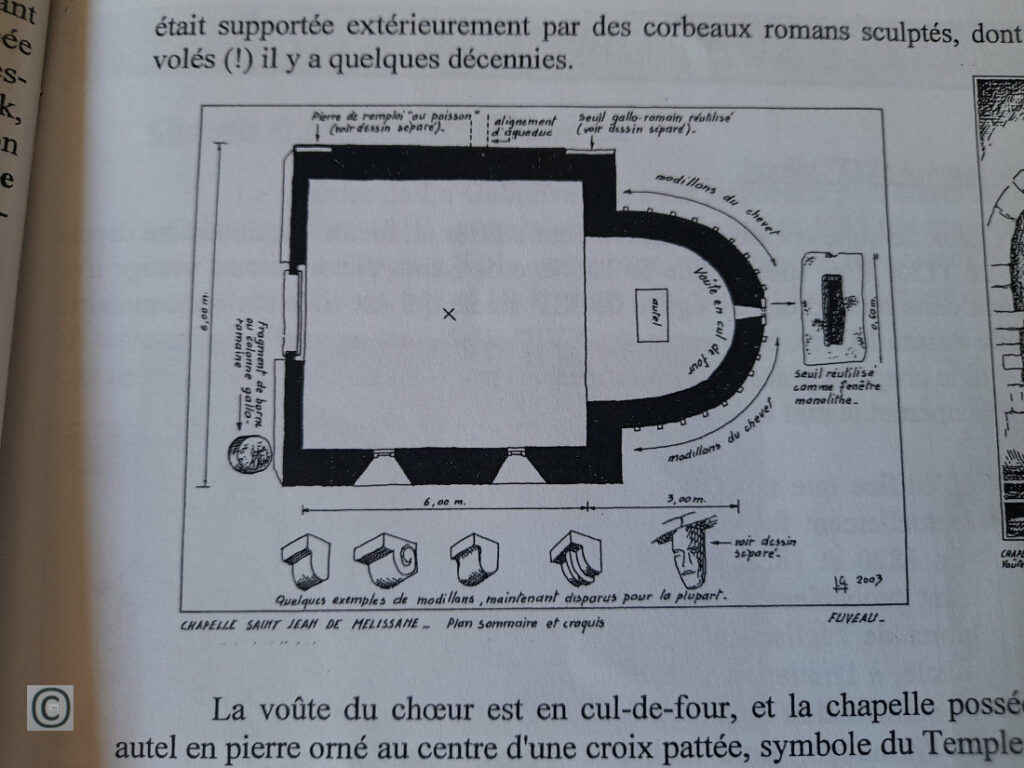

Le prieuré de Saint-Jean-de-Mélissane dit aussi Saint-Jean-le-Moissonneur fut construit sur les substructions d’une propriété rurale qui peut être datée du Bas-Empire ou plus vraisemblablement de l’époque wisigothique en fonction des nombreux tessons noirs avec décors à rouelles qui pullulent à cinquante mètres à l’ouest de la chapelle, là où sont encore visibles quelques pans de murs en petit appareil ainsi que deux arrivées de canalisations qui apportaient l’eau depuis les sources de la Grand’Bastide. Mentionnons également, à quelques mètres de là, un grand couvercle de sarcophage moyenâgeux en bordure du champ cultivé vraisemblablement exhumé lors d’un labour. Sur la photo ci-dessous on notera la présence d’un grand fut de colonne en grès exhumé lors d’un labourage profond, il a été volé mais il témoigne de la présence d’un établissement important sous le sol de ces lieux. Il parait urgent d’ouvrir un jour un chantier de fouilles. Précisons que de nombreuses colonnettes avaient été récupérées dans les années 50 avec l’apparition des tracteurs.

Le lieu est mentionné comme appartenant successivement aux Templiers ou aux Hospitaliers puis à l’abbaye de Saint-Victor, ce qui est peu original dans la région, Dès le xvie siècle, ce n’est plus qu’une chapelle autour de laquelle la population locale se fait enterrer en nombre, des labours profonds effectués dans les années 60 l’ont confirmé. C’est aussi à cette dernière époque, après le départ de l’abbé Huart que la pratique de la messe dominicale en ce lieu a cessé pour être remplacée par un pèlerinage de mainteneurs autour du 24 juin parfois suivi d’un aïoli pris en commun. Précisons que ce pèlerinage est une très ancienne tradition du village. Il se faisait à pied dans les siècles passés au son des fifres et des « bachas », gros tambours à ne pas confondre avec le tambourin, en français une bacholle. Notons que le plus ancien des oratoires de Fuveau au chemin du Pin de Luquet est également dédié à saint Jean de Mélissane ou saint Jean le Moissonneur.

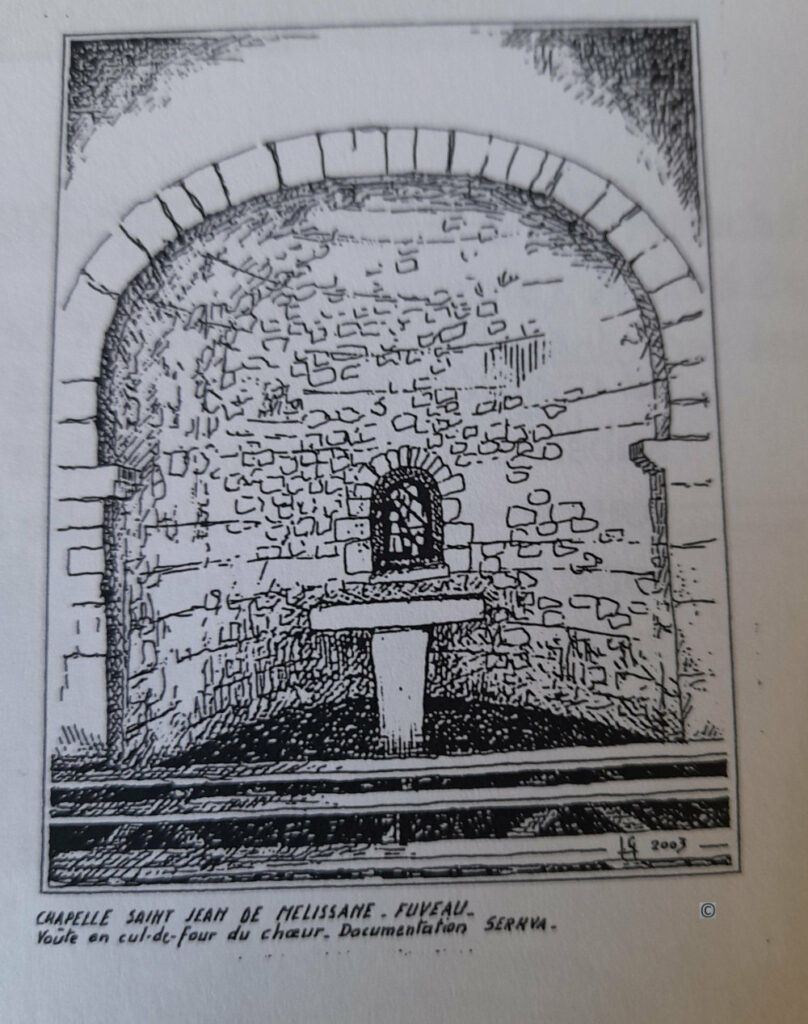

Les vitraux ayant été brisés, les ex-voto et souvenirs des pénitents de Fuveau dispersés, la reproduction d’époque d’un Baptême du Christ de Rubens volée, que reste-t-il à l’intérieur ? Un autel composé d’une dalle retrouvée in situ et d’un fût de colonne de même. L’autel d’origine a été transporté on ne sait pourquoi à la chapelle Saint- Michel. On y voit aussi un curieux confessionnal qui est taillé dans l’épaisseur du mur. Le cul de four a été remis à neuf à la fin des années 60 par le jeune Charles Lagalisse (Ven 2014)alors âgé de 15 ans. Peu après, le vitrail qui orne la meurtrière retrouvée à cette occasion fut l’œuvre d’un un artiste local, Monsieur Gérard. Le fût de colonne en grès que l’on aperçoit (par terre à droite) sur la photo ci-dessus prise en 2005 a aussi été volé mais on en retrouve d’autres près de la face nord du château de la Grand’Bastide tous provenant de labours autour de la chapelle.

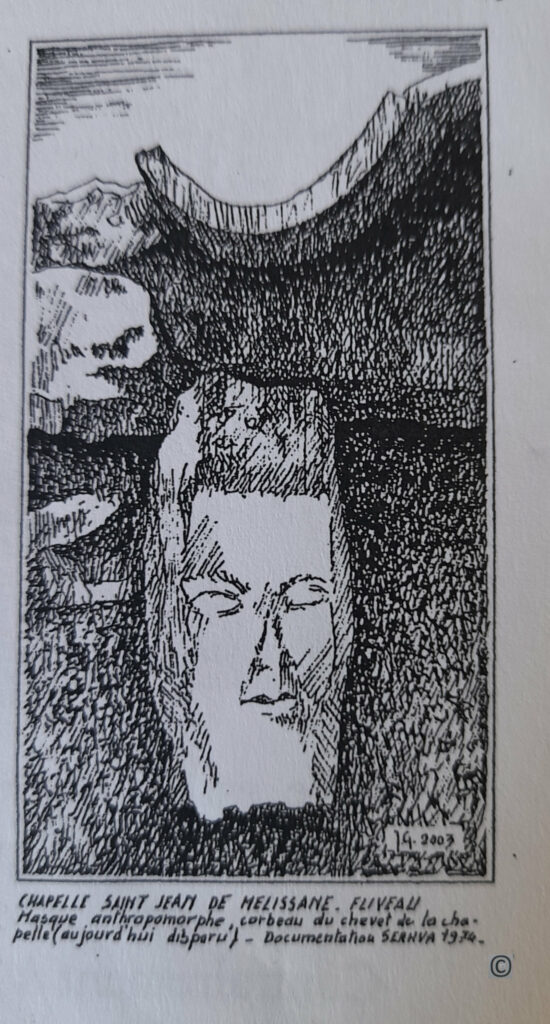

Des modillons qui ornent l’extérieur de la chapelle sous la corniche de la cella en cul de four, il ne reste que ceux qui n’ont pas de décor, les manquants étaient parés de feuilles d’acanthe ou représentaient des faces humaines. Nous avons fixé ci-dessous le seul qui présente encore une jolie volute.

A l’extérieur, une ancienne base de pressoir oléicole fut longtemps objet d’une tradition locale : on faisait mettre le pied dedans aux nouveau-nés ou aux nouveaux baptisés. Volée également en 2009, la voici encore dans son jus (volée en 2010).

Voici l’ancienne arrivée des eaux de la Grand’Bastide à l’aplomb de la chapelle (photo Flo Vatin). Ci-dessous le couvercle de sarcophage.

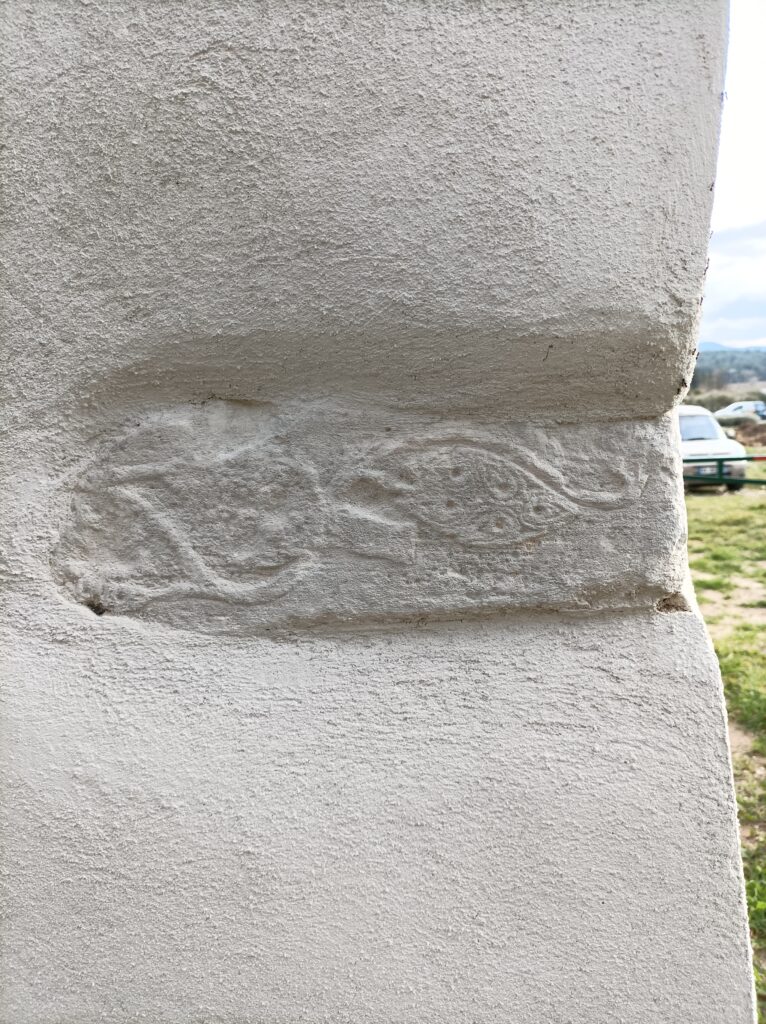

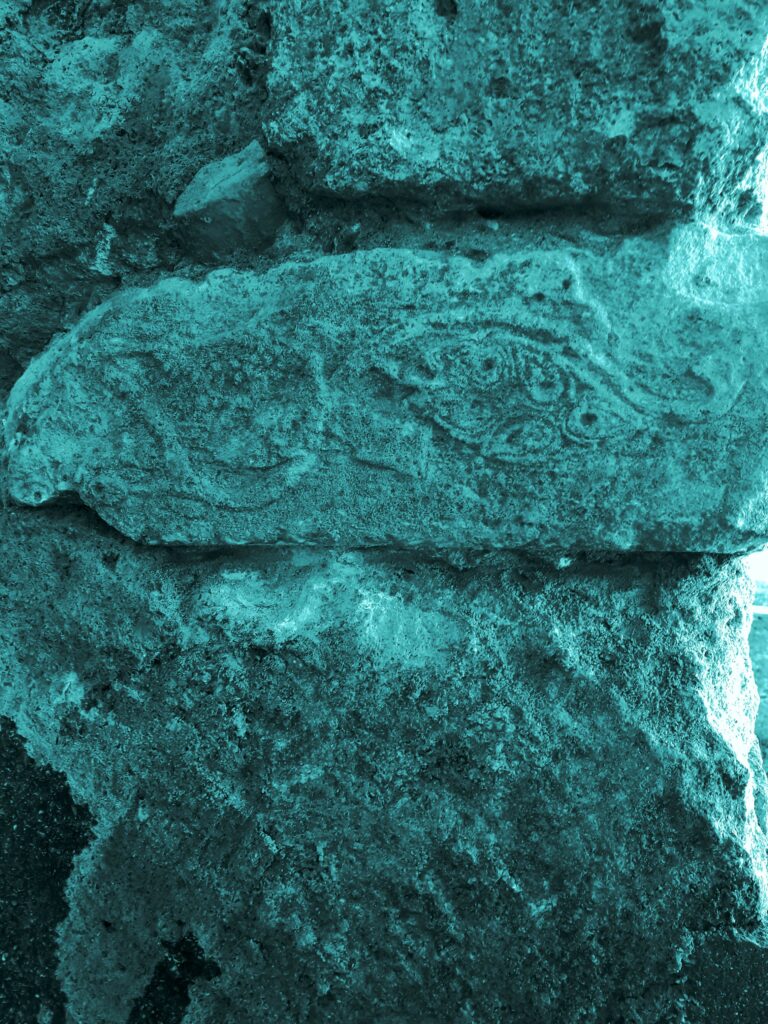

Je vais vous livrer un secret sur cette chapelle orientée. Elle est entièrement construite en beaux matériaux de réemploi et sur son angle nord-ouest, à une hauteur de deux mètres, se cache une pierre exceptionnelle. Elle est ornée d’une magnifique frise de grappes de raisins et de poissons, seulement voilà, une ancienne municipalité qui se souciait bien peu du patrimoine n’a rien trouvé de mieux que de l’enduire d’une couche de ciment ! Peu avant cette triste décision du maire Guiguet en 1974, ce joyau avait été filmé quelques secondes en super 8 à l’occasion d’un rallye-surprise. La réhabilitation indispensable de ce site passera aussi par la remise au jour de cette pierre ainsi que de toutes celles qui ont été utilisées pour rebâtir la chapelle dont plusieurs dalles en particulier, une très visible avec ses encoches typiques est la pierre de base d’une entrée de maison.

Exhumée par un labourage profond le 23 mars 2007, voici une base de colonne maintenant déposée en mairie de Fuveau qui pourrait constituer le « Trésor de Saint-Jean ». Cette découverte est la confirmation de la présence en ces lieux d’un établissement agricole florissant car au vu du diamètre de cette pierre il est certain qu’elle supportait une colonne de plus de trois mètres de haut. Donc, à quand un vrai chantier officiel de fouilles archéologiques ?

Pour mémoire, ci-dessous le chant du « Grand San Jan Batisto » qu’il est d’usage de chanter à l’occasion de la messe en provençal célébrée le 24 juin. Paroles Eugène Long, musique Constant Chayne. C’est précisément cet air que vous entendez .

Refrain

Grand San Jan Batisto vous lou demandant

Dounas nous lou courage

Souténès nous dins lou camin glissant

D’aquéou pélérinage. (bis)

San Jan Batisto servitour

Dóu Dieù que countemplen la glori

Sièguès nostre bon proutectour

Que perden jamai la mémori.

San Jan Batisto à l’an que ven!

Fuvéu vendra mai vous rendre oumagi.

Se sian pas mai siguen pas men

Per faire aquéu pélérinage.

De ço qu’aven proumé dins la mission

D’estre coutent e sage

Afin d’agué nostro bello pourtien

D’aquéu san eiretage. (bis)

Pour le fun ci-dessous, un curieux document de 1524 concernant la chapelle

« le visiteur découvre des cendres ou les restes d’un foyer, parfois devant l’autel, quelquefois même sur l’autel que les habitants de l’église utilisent pour faire leur cuisine, ainsi qu’en témoignent les ustensiles qui trainent au pied de l’autel, oules et sartans et les restes du repas qui demeurent sur l’autel. Ces foyers entretenus continuellement finissent à la longue par enfumer et noircir complètement l’église. Le visiteur découvre également dans ces sanctuaires des outils et des instruments agricoles ainsi que des tas de foin aménagés pour servir de lit aux bouviers.Cette appropriation des édifices du culte peut aller encore plus loin. Le cas limite est bien celui de la chapelle Saint Jean de Mélissane, près de Fuveau dont les habitants détiennent la clé, usant du sanctuaire comme de leur demeure propre. Aussi Durandus Alesi est-il contraint de visiter par un trou du mur cette chapelle qui selon ses propres termes ressemble davantage à une habitation profane qu’à une église ». (Ut apertuit nobis plus videturdomus prophanaquam ecclesia).

En 2022, La façade de la Chapelle a été réhabilitée par la Municipalité de Béatrice Bonfillon-Chiavassa

De belles découvertes sous cette façade. Un magnifique arche au dessus de l’entrée, une porte cachée jusqu’alors sur la façade sud, et l’ensemble de pierres d’angles mise en valeur. N’oublions pas la mise au jour de la fameuse pierre au poisson.